歯並びを治すだけじゃない!意外と知らない矯正治療のメリットについて

2024年11月11日

ーーーー

ーーーー

2024年11月11日

ーーーー

ーーーー

2024年10月28日

こんにちは!受付の今澤です。

秋晴れの爽やかな日がつづいていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

今回のテーマは「代用甘味料について」です。

代用甘味料とは、甘みがありエネルギー源として吸収され、また虫歯の原因となることで知られている砂糖の代わりに使用される甘味物質の総称です。

代用甘味料の主なメリットをご紹介します。

①摂取カロリーを抑えられる

代用甘味料は砂糖の何百倍もの甘みがあるため、少量でも甘い味付けが可能です。

使用料が少なくなるため、砂糖に比べて摂取カロリーを大幅に抑えられます。

②食後の血糖値上昇を抑えられる

代用甘味料にはブドウ糖が含まれていないため、摂取しても血糖値やインスリン値が上昇しません。

そのため、肥満や糖尿病の予防に有効です。

③虫歯の原因になりにくい

キシリトールなどの代用甘味料は虫歯菌の栄養にならないため、虫歯の原因になりにくいことがわかっています。

代表的な代用甘味料には、キシリトール、マルチトールがあります。

当院にはキシリトールを使用したポスカFというガムを販売しております。

虫歯の原因となる酸を作らない食品素材で、濃い味も長持ちし、だ液がたくさん出るため虫歯予防に繋がります。

しっかりと甘みがあるため、お子様からの人気も高く、虫歯予防をしながら美味しくお召し上がりいただけます。ぜひ1度お試しください!

甘いものが好きだけど、虫歯リスクが心配…、カロリーが気になる…という方は、代用甘味料を上手く利用して、安心して美味しく甘いものを食べましょう!

2024年10月15日

最近肌寒い日が続いているので、体調管理に気をつけてくださいね。

こんにちは♪

歯科助手の若生です。

皆さん毎日歯ブラシだけで終わらせてはいませんか?

歯間ブラシやフロスのことは知ってるけど、面倒でやっていないという方は多いのではないでしょうか。

実は歯ブラシだけでは細かいところまではきれいにできないため、自分では磨けていると思っていても虫歯になってしまうことがあります。

そのため、フロスを使う必要があります!

また、マスクをする機会が増え口臭が気になるという方も多いと思いますが、フロスは口臭予防にも効果的なんです!

なので、今回は「フロアフロス」というフロスをご紹介したいと思います。

〈なんで歯磨きだけじゃだめなの?〉

実は、歯ブラシだけで磨いた時に落とせる汚れは全体の60%程度です。

歯ブラシの毛先は歯と歯の接している面までは届かないため、その部分には磨き残しがどうしてもできてしまうのです。

しかし、フロスはこの部分にも届かせることができます。

歯と歯の間の隙間に入れて動かすことで、歯垢などの汚れをしっかり絡めとることができます。

毎日の歯磨きにフロスをプラスすることにより歯垢除去率は“60%から80%前後”まで上がります。

なので、歯ブラシで磨いた場合と、フロスを日々のケアに取り入れた場合では、かなり大きな差があります!

〈フロアフロスは何がいいの?〉

①唾液や摩擦でフワッと糸が広がる

歯ぐきの中は柔らかくデリケートなので、硬いフロスでケアしようとすると、痛みを感じる場合があります。

フロアフロスは、唾液や摩擦でフワッと広がるように加工されていて、優しく快適にケアできます。

②384本の糸でゴッソリ絡めとる

フロアフロスはアフロヘアのようにうねる加工を施した384本もの糸が、より合わさってできています。

プラーク除去率の研究では、「他のフロスに比べて汚れが取れる」という結果が出ています。

③45mと250mの2つのサイズがある

職場などお出かけ先の持ち運びに便利な45mとお家で家族と使える大容量の250mがあり、使用する場所によって最適な大きさを選べます。

〈フロスの使い方〉

(はじめに)

指先から腕ぐらいの長さに切って両手の中指の第一関節に巻きつけます。

(奥歯)

中指に巻きつけた糸を両手の人差し指で下から持ち上げるようにして使います。

(前歯)

片方の親指と片方の人差し指で下から持ち上げるようにして使います。

(動かし方)

歯と歯の間にフロスを入れたら片方の歯に沿わせて、のこぎりのようにゆっくり動かします。

歯ぐきの中1〜2mmのところまで入れて、2〜3回こすると汚れがしっかり取れます。

1箇所お掃除をしたら汚れがフロスについているので、他の場所を掃除するときはフロスを巻き取って毎回きれいなところで使いましょう!

〈最後に〉

フロスを使ってしっかりセルフケアをすることはとても大切です。

しかし、定期的に歯科医院に行きプロの目でお口の中の状態や歯磨きやフロスのやり方をチェックしてもらうこともセットで忘れずに行いましょう。

やった方がいいことは分かったけど難しそうと思った方は、やり方を教えますので、ぜひスタッフにお声がけください!

当院でもフロアフロスを取り扱っているので、ぜひお試しください♪

2024年9月30日

こんにちは!歯科衛生士の伊藤です🦷

秋が始まり段々と涼しくなってきましたね🍂

今回のブログは歯ブラシ処方についてです!

歯ブラシ処方とは、患者様一人一人のお口の中の症状に合った歯ブラシを歯科医師または歯科衛生士が選んで、処方することです。

歯ブラシは大きさや、形、毛の硬さなどたくさんの種類があり、どれを使用していいのか悩みますよね‥

歯磨きの仕方も大切ですが、お口に合った歯ブラシを使用していないと、頑張って磨いていても汚れが落ちていないかもしれません!!

正しい歯ブラシを使うのが、症状を改善させるための近道なのです。

そこで当院で扱っている歯ブラシのご紹介をします!

①ルシェロB-10M/S

虫歯を予防したい方、健康な歯肉〜歯肉炎の方

奥歯の後ろ側や歯と歯の間が効率良く磨ける

②ピセラB-20M/S

虫歯を予防したい方、健康な歯肉〜歯肉炎の方

お口の小さな女性や10代の方のための持ちやすく、磨きやすいコンパクト形状の歯ブラシ

③ルシェロP-10M/S

細かい部分へ毛先が届く、歯周病対策に適した歯ブラシ

P-10M

歯肉炎を予防したい方、健康な歯肉〜軽度歯周炎の方

P-10S

歯肉が腫れて痛みや出血のある方、中等度〜重度の歯周炎の方

④ピセラp-20M/S

歯周病を予防する、大人の女性のためのコンパクト歯ブラシ

p-20M

歯周病を予防したい方、健康な歯肉~軽度歯周炎の方、メインテナンス期の方

p-20S

歯肉が腫れて痛みや出血のある方、中等度~重度歯周炎の方

当院では、患者様が普段使っている歯ブラシを確認させていただき、お口の中の状態に合った歯ブラシを処方させていただいております。

以前より汚れが落とせるようになって歯磨きが楽しくなりますのでぜひ気軽にお声掛けください🦷

2024年9月17日

皆さんこんにちは!歯科技工士の関です。

最近、少し涼しくなったと思ったら急に暑くなったり気温の変化があるので皆さんも体調管理気をつけてくださいね!

さて、今回のテーマは「口腔内写真を撮る理由について」です!

突然ですが、皆さんは口腔内写真を撮ったことがありますか?

当院に通って下さっている患者さんは一度は撮ったことがあると思います。

初めて来院したときに撮影する写真なんですが

「これ、私の口の中ですか?」「歯の裏側はこうなっているのね!」「撮影するときなんだか恥ずかしい!」と色々な感想を聞きます。「1回撮ったのにまた撮るの~?」と何回も撮影することが面倒に思う方もいるかもしれません。

なので今日は口腔内写真を撮影する必要性とメリットについてご説明します。

ではまず口腔内写真を撮影する理由についてご説明します。

この写真は、歯科の診査・診断の材料となる口腔内の変化を示す写真資料です。

①審査・診断での活用

見た通り、口腔内写真を撮れば歯が何本あるのか?歯の色は?歯並びは?かぶせものや詰めものをしているのか?かみあわせは?歯茎の色は?歯茎の炎症は?歯石はついている?舌の状態や他の口腔内の病気の確認などがしやすくなります。

口の中の状態をカルテに文字で書いて記録しても、なかなかイメージできないですよね?私たちの歯科医院では歯科医師だけではなく、メンテナンスを担当する歯科衛生士やアシスタント・受付・トリートメントコーディネーターが連携して患者さんの歯の健康のサポートをしているので、口腔内の情報の共有は必要不可欠なので口腔内写真はとても大事な資料なのです。

②継続して口の中の変化を記録して管理するため

かかりつけ歯科医院としては患者さんの口腔内の状態を継続して記録しておくことが必要です。口の中の環境は変わりやすいのです。治療によっては長い期間経過観察をすることもあるので、すぐに前の状態を確認できるように記録しておくことが大切です。例えば、ホワイトニングをしたら前の歯の色と比較したいですよね?そのためには施術前の口腔内写真をしっかり撮っておくこと&施術後の口腔内写真も撮って今後にいかす事も大切です。

③患者さんのモチベーションup

適切な歯の治療を進めるには患者さんの協力が必要です。そのためには患者さん自身にご自分の口の中に興味を持っていただきたいです。

口腔内写真を見れば普段は見ることができない歯の裏側も確認ができます。写真を見ることで歯の健康に対して興味を持っていただき歯科治療を通して生活の質の向上に役立ててほしいです。

いかがでしたでしょうか?

歯の健康を守るために当院では口腔内写真を撮影させて頂くことがありますので是非ご協力お願いいたします。

2024年9月2日

こんにちは!!

歯科助手・トリートメントコーディネーターの川上です。

9月に入りましたが、まだまだ暑い日が続いてますね。そろそろ夏の疲れが出る頃ではないでしょうか?体調崩されませんようご自愛下さい。

さて、今回のブログのテーマは、「おすすめ物品紹介」です。

当院は様々な物品を取り揃えております。数ある物品の中からお悩みごとにおすすめの物品を選びました✨

🌟フッ化物洗口液(むし歯)

フッ化物洗口液は低濃度のフッ化ナトリウム溶液で、ぶくぶくうがいをするだけで、簡単にむし歯予防ができるものです。

フッ素にはむし歯予防の他にも、再石灰化による歯の強化や、むし歯菌を抑制する効果もあります。

普段の歯磨きで届きにくい隙間にも、液体であるフッ素洗口液は行き渡るので、むし歯予防に効果的と言われています。

🌟コンクールリペリオ(歯周病)

コンクールリペリオは、

・歯ぐきが腫れる

・歯ぐきから出血する

・歯ぐきが下がってきた

歯ぐきの悩みに特化した歯磨き剤です。

特徴として、OIM加水分解コンキオリンという歯肉活性化成分が配合されており、歯周組織の修復を促し、引き締まった健康な歯肉に導きます。

🌟フロアフロス(むし歯・歯周病)

歯周病に最もなりやすいのは歯と歯の間です。

歯と歯の間の歯ぐきの中にはたくさんのプラーク(むし歯や歯周病の菌)が隠れています。

歯と歯の間は歯ブラシでは届かない箇所もあり、プラークが残りやすく、むし歯菌や歯周病菌が溜まりやすい部位です。

歯周病予防に重要な歯ぐきケアに欠かせないフロアフロスは、384本の繊維が摩擦や唾液でフワッと広がり、歯ぐきを傷つけることなく歯ぐきの中の1〜2㎜に付着したジンジバルプラークを落とす歯ぐきケアです。

※ジンジバルとは、歯肉縁下(歯肉溝と言われている歯肉と歯の境目より1〜2㎜下)の所です。

🌟ポイックウォーター(口臭・むし歯・歯周病)

磨き残しがあるお口の中は、プラークと言うタンパク汚れが歯の表面に付着し、その中にはたくさんの細菌がいます。

この汚れや細菌は、普段の歯磨きだけでは落ちにくく、むし歯や口臭の原因となります。

ポイックウォーターには、そんなタンパク汚れや細菌を分解・洗浄・除菌する効果があります。

ポイックウォーターの成分は、不純物を極限まで取り除いた「超純水」と、純度 99.9 %の「塩」を混合し「電気分解」して生成した薬品を全く使用していない安全性の高い除菌水です。

市販されている洗口液は、薬品を使用して殺菌力を高めていますが、市販の洗口液に含まれている成分の殺菌力はそう高くはなく、たんぱく質を分解するような成分も含まれていません。

ポイックウォーターには次亜塩素酸(HCLO)という成分が含まれており、この成分により除菌能力を持ちます。

ポイックウォーターは、口臭だけではなく、むし歯・歯周病予防にも効果が期待できます。

🌟ルシェロホワイト(ホワイトニング)

ルシェロホワイトは弱アルカリ性のため、歯面に付着したステインを浮かせて落とす効果があります。

清掃剤として配合されている「炭酸カルシウム」は エナメル質や象牙質といった歯質よりも軟らかく、きめ細かいこと が特徴です。

これにより、エナメル質を傷つけずに優しくホワイトニングすることができます。

ルシェロホワイトは、ホワイトニング効果だけではなくフッ素(950ppm)も配合されてる為、むし歯予防にも効果があります。

他にも当院では様々な口腔ケア用品を取り扱っております。気になった物やご不明点などございましたら、お気軽にスタッフにお声がけ下さい!!

2024年8月19日

こんにちは!

歯科助手の竹内です。

8月も後半に差し掛かりましたが、まだまだ厳しい暑さが続くようですのでご自愛ください☀️

今回はワイヤー矯正・マウスピース矯正の違いについてお話をしたいと思います。

※当院で行っている矯正はマウスピース矯正です※

《 ワイヤー矯正 》

矯正というワードを聞くとこちらのワイヤー矯正をイメージされる方も多いのではないでしょうか?

ブラケットと呼ばれる器具を歯に装着し、そこにワイヤー通して、動かしたい方向に向かって歯に適切な力を加えて、徐々に歯を移動させることで歯並びを良くするという最も一般的な矯正治療法です。

◎メリット◎

・矯正の期間が比較的短くて済む

・いろんな症例に対応できる

・確実な治療結果を得られやすい

×デメリット×

・痛みを感じやすい

・金属なので装置が目立つ、アレルギーの方は使用不可

・食事や歯磨きがしにくい

《 マウスピース矯正 》

当院ではマウスピース矯正(インビザライン)にて矯正治療を行います。

ワイヤーやブラケットを使わずに、透明なマウスピース型の装置で歯を動かす、近年人気の新しい矯正方法です。

◎メリット◎

・透明で目立ちにくい、金属アレルギーでも可能

・取り外し出来るため清潔に保てる

・痛みを感じにくい

×デメリット×

・1日20時間以上の装着(お食事中以外は基本的につけているイメージ)

・自己管理が必要なためつけ忘れがあると効果が落ちる

⭐️こんな方にオススメ⭐️

・矯正装置が目立ってほしくない

・矯正中もしっかりと歯磨きをして虫歯を防ぎたい

・金属アレルギーの方

インビザライン社では、クリニックごとの症例数に応じてランク付けを行っており、当院は上位クラスの「ダイヤモンドプロバイダー」に認定された医師監修のもと、治療を行います。

『前々から矯正は気になっているけど費用が…』

『矯正したいけどあと一歩が踏み出せない…』

そんな方は是非一度、当院にご相談ください!

当院では矯正後のシミュレーションが出来る、無料スキャンを行っております🦷✨

矯正をしたら自分はどのような歯並びになれるのかイメージすることが出来るのでオススメです!

またデンタルローン等も取り扱っておりますので費用に不安な方もお気軽にご相談ください。

矯正治療は長期間かつ安価ではないため、自分が納得のいく医院で行うことが大切です。

皆様が安心して治療を受けられるよう目指しておりますので、まずは当院にご相談ください!

2024年8月5日

こんにちは!歯科衛生士の伊藤です!

厳しい暑さの毎日ですがいかがお過ごしでしょうか☀️熱中症にはくれぐれも気をつけて過ごしましょう🏝️🍉

今回のブログテーマは歯ぎしり・食いしばりの予防策についてです。

「朝起きたら顎まわりが疲れている」「詰め物や被せ物が取れやすい…」などといったお悩みはありませんか?

その症状は、歯ぎしり・食いしばりが原因かもしれません。

歯ぎしり・食いしばりは、上と下の歯をギリギリとこすり合わせるような動きや、ぎゅっと強くかみしめる悪習癖のことを指します。

この癖は無意識に行われているため、日中や就寝中に気づかずしていることがほとんどです。

通常、上下の顎がリラックスしている状態であれば歯は当たっていません。

しかし、歯ぎしり・食いしばりがみられる方は、口の周囲の筋肉が常に緊張しており、このスペースがほとんど見られない場合もあります。

無意識に歯ぎしりをする力はとても強く、毎日の様に歯や顎関節に大きな負担がかかると、

・歯にヒビが入ったり、割れる

・歯の根っこが割れる

・詰め物が取れやすい

・虫歯になりやすい

・顎関節症になりやすい

・歯周病進行

このように様々な悪影響がお口の中で引き起こされます。

自分の歯を守り、できるだけ長く使うためにも歯ぎしり・食いしばりの予防策をご紹介します!

①マウスピース

マウスピースは、ナイトガードとも呼ばれており、寝ているときに歯に装着する装置です。

マウスピースを歯に装着して寝ることで、歯にかかる負担が分散され、歯が折れたり欠けたりするのを防ぐことができます。

歯に装着して寝るため、違和感があると感じる方もいらっしゃいますが、マウスピースを付けるのと付けていないのとでは朝起きた時の顎周りの疲れが全然違います!

②自己暗示

日常生活の中で、無意識に歯を食いしばっていることがある方は、気づいたときに顎の力を抜くように意識してみてください。

何かに集中しているときに歯を食いしばりやすいので、時々意識して歯が噛み合わないように上下の歯を離しましょう。

③矯正

原因が歯並びである場合は、矯正治療で治すことができる場合もあります。

歯並びが整うと、バランスよく噛むことができるため、歯ぎしりや食いしばりを改善することができます。

気づかないうちに歯ぎしりや食いしばりによって、歯が割れたり欠けるリスクが高くなっているかもしれません。今後の予防としてもぜひ一度当院にご相談ください!

2024年7月22日

みなさんこんにちは!

歯科技工士の今井です。

1

梅雨も明け、いよいよ夏本番🌻

すでに厳しい暑さが続いていますが、しっかり水分補給をしてこの夏を乗り切りましょう🍉

1

みなさんは、お口の機能が全身の健康に影響することを知っていますか?

今回はお口の機能【口腔機能】についてご紹介します!

1

1

1

口は食事や会話、容姿といった人と人とのつながりに欠かすことができない重要な役割を担っています。

1

口腔機能が低下すると、食べられる食物が制限され、栄養バランスの偏りにつながります。

食事の質が悪くなることで免疫や代謝の低下から、糖尿病や高血圧といった生活習慣病の発症や重症化のリスクが高くなると言われています。

1

また、口腔機能の低下によって食事や会話に支障をきたすと、外出や人との付き合いを避けるようになってしまい、社会とのつながりが減少していきます。

そのような生活が長く続くと体力とともに意欲も低下し、うつ傾向や認知機能の低下にもつながってしまいます。

1

1

お口の周りの筋肉や舌を鍛えて、口腔機能の低下を防いでいきましょう。

お家でできる口腔トレーニングをご紹介します!

1

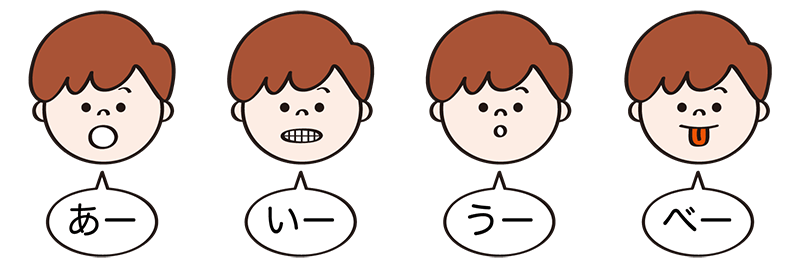

🌟あいうべ体操

1

あいうべ体操とは、舌の筋肉をはじめ口元の筋肉が鍛えられる体操です。

口腔機能が全身の健康に影響されることから、最近では多くの歯医者が推奨しています。

毎日の口腔ケアの一環として、ぜひ取り入れてみてください!

1

あ 目の下の頬を上に引き上げ、上の前歯の歯茎が見えるように大きくお口を開ける

1

い 上の前歯の歯茎が見えるよう、唇の端を斜め上に引き上げる

1

う 唇を口の中が見えないようにすぼめる。あごがしわしわにならないよう注意!

1

べ 上の前歯の歯茎が見えるように大きく口を開け、ベロをあごにつける勢いでベーと出す

1

1

「あ・い・う・べ」で1セット、これを1日30回の目安で行います。

1

1

当院では、18歳以下と50歳以上の患者さんを対象に口腔機能検査を実施しています。

検査では、唇の力・舌の力・噛む力などの検査を行い、患者さんの口腔機能の状態の確認をします。

1

あいうべ体操の他にも様々なトレーニングがあり、機能が低下している筋肉・組織に対して改善できるようなトレーニング方法を患者さんごとにお伝えしていきます!

1

1

「食べる」「話す」といった機能の低下を自分自身で気づくのはとても難しいです。

口腔機能検査を行って、自分の口腔機能の状態を知るところから始めてみませんか?

1

まずは一度当院にご相談ください。

みなさまのご来院をお待ちしております!

1

2024年7月8日

こんにちは、管理栄養士の布施です。

7月に入りさらに暑さが増していますね…!

水分補給と暑さ対策をしっかりして今年の夏も乗り切りましょう!

今回は歯科医院の一日の流れをご紹介します。

働く私たちの一日の過ごし方を少しでも知ってもらえたら嬉しいです!

【8:30~ 出勤・診療準備】

スタッフは8:30に出勤し、診療のための準備を行います。

院内清掃をしたり、器具器材のチェック、来院される方のカルテ確認をします。

歯科医師は症例検討会を行い、より良い治療法はないかと意見交換をしています。

【8:40~ 朝礼】

当法人の朝礼は元気いっぱい!待合に届くくらいの明るい声が響き渡ります!

朝礼を聞きたいために朝一の予約をして、少し早めに来院される朝礼ファンの患者さんがいるほどです☻

朝礼では連絡事項などの情報共有や一日の目標発表、医院理念の確認などをしながら、仕事を丁寧に楽しく行うためにスタッフ同士で高め合っています。

患者さんを気持ちよくお迎えする準備は万端です!

【9:00~ 午前診療】

当院は予約制です。来院された患者さんに合わせた治療や予防処置、カウンセリングを行います。

歯科医師、歯科衛生士、TC、歯科助手、受付、歯科技工士、管理栄養士、保育士。

様々な職種がそれぞれの資格を活かしながらより良い診療ができるように精一杯業務に励んでいます。

使用した器具器材の洗浄・消毒・滅菌、診療に必要な材料の発注・納品作業、翌日以降の予約確認も診療の合間で協力しながら対応しています。

午前は大人の患者さんが多く、比較的ゆったりとした診療をしている印象ですね。

【13:00~ 昼休憩】

午前の最後の患者さんがお帰りになるとスタッフの休憩時間です。

食事をしながらミーティングをしたり、食事の後の時間でスキルアップのための練習をしたり、各自時間を有効的に使いながら過ごしています。

【14:30~ 午後診療】

午後は診療室の空気感がガラッと変わります。

学校終わりの子供たちが続々と来院されるので、大人の診療と小児矯正をエリアで分けて診療しています。

スタッフたちも子供たちの元気パワーをもらいながら最後まで楽しく診療しています!

【18:00~ 診療終了・締め作業】

当院の診療は18:00までです。

診療が終わると医院全体の片付け・締め作業・翌日の準備に入ります。

当院ではスタッフで共有するための業務日誌があります。

一日の出来事を確認、お休みのスタッフにもしっかり共有して勤務終了です。

他にも、定期的な院内/院外研修、診療後のスキルアップ練習、イベント活動など、スタッフ間の交流を深めながらより良い医院づくりを目指しています。

来てくださる患者さん、働くスタッフ、そして医院全体が笑顔いっぱいで活気に満ちた環境となるように日々心掛けています。

時には患者様から嬉しいお言葉や貴重なご意見をいただき、とても励みになっております!

みなさまに長く愛される医院になるようスタッフ一同努めてまいりますので、これからもどうぞ船橋総合歯科・矯正歯科をよろしくお願いいたします!

当院では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。

ご興味がある方は下記からお問い合わせください。

〒273-0005

千葉県船橋市本町1-17-1 フロレンティーナ1階

総武線「船橋駅」南口徒歩2分

千葉県船橋市の歯医者「船橋総合歯科・矯正歯科」。船橋駅より2分の位置にあります。バリアフリーのため、車椅子でもベビーカーのままでもおはいりいただけます。またキッズルームも完備しており、保育士がお子さんをお預かりします。治療では「痛みが少ない/削る量を最小限にする/歯の神経を守る/抜歯を回避する治療」を心がけています。専門性を持った複数のドクターが在籍していますので、どの治療であっても高いレベルの施術が可能になっています。質の高い治療を求めている方、まずはご相談ください。千葉県船橋市以外にも、市川市、浦安市、千葉市、習志野市からも多くの患者さんが来院されます。