臨床歯周病学会に行ってきました🪥

2025年7月28日

こんにちは!歯科医師の津田です!

7/26.27に広島県で開催された臨床歯周病学会に行ってきました✈️

原爆ドームの近くの広島国際会議場だったので原爆ドームのまわりも散策しました。

みっちゃんというお店の広島流お好み焼きもいただきました😋

カキフライも食べることができてとても満足でした🦪🤍

さて、学会の内容ですが盛りだくさんで著名な先生だらけの発表でした!

重度歯周病患者さんの歯周病の診査・診断からとても勉強になりました。なんで歯が失われているのか、もともとの咬合の状態はどうだったのか考察していたり、患者さんの生活や今後メインテナンスしやすい口腔内にするために何がベストなのかなどまで考えていたりと、診るべき考えるべきポイントなど学びました。

またさまざまな歯周外科のテクニックを拝見し、きれいなオペの症例だらけで圧倒されましたが、私も歯周外科をして歯周病を治していきたいとモチベーションがとても上がりました💪

一緒に行った衛生士とも歯周外科を一緒にやろうと約束しました!

来月歯周外科のセミナーにも参加予定なので歯周病で悩んでいる患者さまに還元できるよう頑張ります。

最後に尾道ラーメンも食べました🍜

ごちそうさまでした!

なぜだらだら食べはダメなの?

2025年7月14日

ブログを読みに来ていただきありがとうございます。歯科医師の鈴木です。

今回は「なぜだらだら食べはダメなのか?」

についてお話しさせていただきます。

その前に歯の健康を維持するために「脱灰(だっかい)」と「再石灰化(さいせっかいか)」という二つの重要なプロセスを理解する必要があります。

脱灰とは、歯の表面のエナメル質から、カルシウムやリン酸といったミネラル成分が溶け出す現象のことです。

⭐︎原因⭐︎

- 酸の生成: 食事をすると、口の中にいる虫歯菌(ミュータンス菌など)が食べ物に含まれる糖分を分解し、酸を作り出します。この酸によって口の中が酸性になり、歯のエナメル質が溶け始めます。

- 酸性の飲食物: 炭酸飲料、スポーツドリンク、柑橘類、酢を使ったものなど、もともと酸性の強い飲食物を摂ることでも脱灰が促進されます。

再石灰化とは、脱灰によって溶け出した歯のミネラル成分を、唾液が再び歯に取り込み、修復する自然なプロセスです。

⭐︎メカニズム⭐︎

- 唾液の働き: 唾液には、カルシウムやリン酸といったミネラル成分が豊富に含まれています。食後、口の中が中性に戻ると、唾液中のこれらのミネラルが歯の表面に再び沈着し、溶け出したエナメル質を修復します。

- 酸の中和: 唾液には酸を中和する働き(緩衝作用)もあり、歯が酸にさらされる時間を短くする効果もあります。

- 重要性: 再石灰化は、歯を虫歯から守るための自己修復機能であり、この働きによって、初期の虫歯であれば削らずに治ることもあります。

脱灰と再石灰化のバランス

私たちの口の中では、食事をするたびに脱灰が起こり、その後、唾液の働きによって再石灰化が起こる、というサイクルが繰り返されています。

- 健康な状態: 脱灰と再石灰化のバランスが保たれている状態です。食後の酸性状態から、唾液によって速やかに中性に戻り、溶け出したミネラルが十分に補給されることで、歯は健康を維持できます。

- 一般的に、食後約30~40分程度で口の中は中性に戻り、再石灰化が始まると言われています。

- 虫歯の進行: このバランスが崩れ、脱灰が再石灰化を上回る状態が続くと、歯のミネラルが失われ続け、最終的に歯に穴が開き、虫歯へと進行します。

よって「ダラダラ食べる」習慣は、口の中が常に酸性の状態になりやすく、再石灰化が追いつかなくなるため、虫歯のリスクを高めます。

再石灰化を促進する方法

再石灰化を促進し、虫歯を予防するためには、以下の点に注意することが大切です。

- 規則正しい食生活

- 間食を控える: 食べる回数を減らし、口の中が酸性になる時間を短くすることが重要です。間食をする場合は、時間を決めて1日に1~2回程度に留めましょう。

- ダラダラ食べない: 食事や間食は時間を決めて摂り、長時間にわたって食べ続けることは避けましょう。

- よく噛む: よく噛むことで唾液の分泌が促進され、再石灰化に必要なミネラルが供給されます。

- 糖分を控える: 虫歯菌のエサとなる糖分を多く含む食品や飲料の摂取を控えましょう。特にアメやキャラメルのように長時間口の中に残るものは注意が必要です。

- 再石灰化を助ける食品を摂る: カルシウムやリンを多く含む牛乳、チーズ、ナッツ類は歯を強くします。ビタミンA(緑黄色野菜など)はエナメル質を健康に保つのに必要です。チーズは口の中をアルカリ性に傾ける効果もあります。

- 適切な口腔ケア

- フッ素の利用: フッ素は再石灰化を助け、歯質を強化する効果があります。フッ素配合の歯磨き粉や洗口液の使用、歯科医院でのフッ素塗布は非常に効果的です。フッ素が歯に取り込まれると、より酸に強いフルオロアパタイトという構造が作られます。

- キシリトール: キシリトールは再石灰化を促進し、プラークの付着を防ぐ効果があります。キシリトール入りのガムなどを利用するのも良いでしょう。

- 丁寧な歯磨き: 毎日の丁寧な歯磨きでプラークを取り除くことが、虫歯菌の活動を抑え、脱灰を防ぐ基本です。

- 唾液の分泌促進:

- 唾液腺マッサージ: 唾液腺をマッサージすることで唾液の分泌を促せます。

- 水分補給: 水分をしっかり摂ることで、唾液の分泌を助けます。

- よく噛む食事: 食物繊維の多い野菜などをよく噛んで食べることも唾液の分泌につながります。

- 定期的な歯科検診:

- 歯科医院で定期的に検診を受け、初期の脱灰を発見してもらうことや、フッ素塗布などの専門的なケアを受けることが大切です。

このように、歯の脱灰と再石灰化は常に口の中で行われている現象であり、虫歯予防のためには、再石灰化を促進し、脱灰を抑える生活習慣を心がけることが重要です。

全身の健康と歯周病の関係について

2025年7月7日

みなさんこんにちは!

歯科技工士の今井です。

・

ムシムシと暑い日が続いていますね。

こまめな水分補給をして、体調には十分にお気を付けください!

・

・

今回は、【全身の健康と歯周病の関係】についてお話ししていきます。

・

歯周病は「お口の病気」と思われがちですが、実は全身の健康とも深く関係している事を知っていますか??

歯ぐきの炎症が全身へ影響を及ぼすことが、近年の研究で次々と明らかになっています。

・

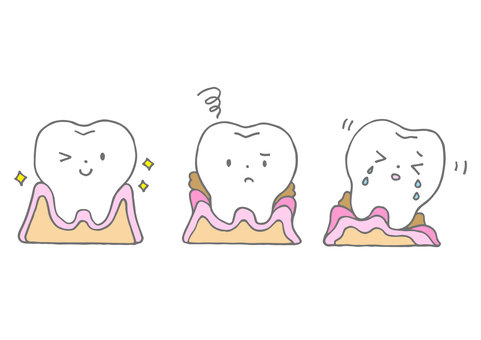

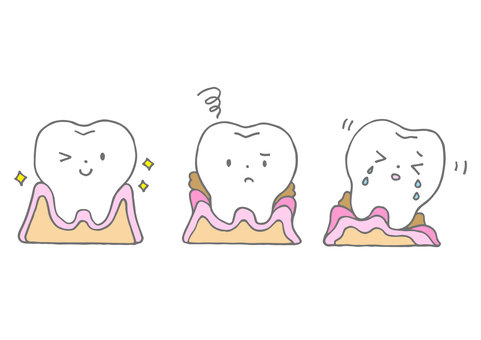

そもそも、歯周病とはどんな病気か知っていますか?

歯周病とは、歯と歯ぐきの境目にたまったプラーク(細菌のかたまり)によって歯ぐきが炎症を起こす病気です。

進行すると歯を支える骨が溶け、最悪の場合歯が抜けてしまうこともあります。

・・

・

◆ 全身の病気との関係

・

1. 糖尿病

歯周病と糖尿病は相互に悪影響を与える「二人三脚の関係」です。

糖尿病があると免疫力が低下し、歯周病が悪化しやすくなります。

逆に、歯周病を治療することで血糖値のコントロールが改善することも確認されています。

・

2. 心臓病(動脈硬化・心筋梗塞など)

歯周病菌が血管に入り込み、動脈硬化を引き起こす原因になることがあります。

これが心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高めるとされています。

・

3. 誤嚥性肺炎

高齢者に多い肺炎のひとつで、歯周病菌が唾液と一緒に気管に入り込むことで肺炎を引き起こします。

口腔内を清潔に保つことが重要です。

・

4. 妊娠への影響

妊婦さんが歯周病を患っていると、早産や低体重児出産のリスクが高くなるといわれています。

妊娠前後の口腔ケアはとても大切です。

・

健康の入り口はお口から!

歯ぐきの状態は、全身の健康状態を映す「バロメーター」です。

毎日の歯みがきや定期的な歯科検診は、お口だけでなく体全体を守る大切な習慣です。

・

・・

・

・

◆ 歯周病を予防するには?

・

① 正しい歯みがき(セルフケア)が基本!

歯周病の原因は歯垢(プラーク)=細菌のかたまり。

これを毎日しっかり取り除くことが第一です。

・歯と歯ぐきの境目を意識してみがく

・やわらかめの歯ブラシでやさしく丁寧に

・1日2~3回、1回あたり最低2~3分みがく

・フロスや歯間ブラシも併用すると効果的!

・

✓自分に合ったみがき方や道具は、歯科医院でチェックしてもらいましょう!

・

② 歯科医院での専門的ケア(プロケア)

歯周病が進行している場合、歯科医院での治療が必要です。

【初期~中等度の場合】

歯垢が石のように硬くなった「歯石」を専用の器具で取ります。

・

【重度の場合】

歯ぐきの中にある歯石を取るための歯周外科手術が必要になることも。

状態によっては、抜歯や再生療法などが検討されるケースもあります。

・

③ 定期メンテナンスが大事!

歯周病は「再発しやすい病気」です。

治療が終わっても油断せずに、

・3ヶ月ごとの定期検診

・専門的なクリーニング

・生活習慣の見直し(喫煙・食生活など)

の3つを継続しましょう!

・・

健康的なお口の維持が、全身の健康を保つことにも繋がります!

歯周病は、今はなにも症状がなくても自分が気づかないうちに進行していることが多い病気です。

・

健康で長生きするために、一度お口の検査をするところから始めてみましょう。

当院はお子様からご高齢の方まで、幅広い年代の方の診療をおこなっています。

ご家族でのご来院も大歓迎です!みなさまのご来院をお待ちしております!

再根管治療のセミナーを受講してきました。

2025年7月1日

こんにちは。歯科医師の大石です。

今回は寺内吉継先生という根管治療の権威のうちの一人の再根管治療についてのセミナーを受講してきました。

根管治療というものは歯科治療のうち難しい処置の一つです。さらに一度根管治療を受けた歯の治療は様々な理由から治療の難易度が上がります。

根管治療が上手くいかない場合抜歯という診断になってしまうことがあります。インプラント治療も非常に良い治療ではありますが、やはり自分の歯を残したい。自分の歯で噛みたいという希望がある方も多く存在します。そういう方にお勧めしているのが自費の根管治療です。

この投稿では根管治療したのになかなか治らない場合の原因や対策などについて今回のセミナー内容に沿ってお話ししていこうと思います。

以前根管治療を行ったのに痛みや腫れが続く場合の原因の一位は詰め物や被せ物の隙間から細菌が侵入するコロナルリーケージです。

その他の原因として根管内外にバイオフィルムが残っていたり、器具が折れていたりヒビが入っていたりすることもあります。

このような問題を解消するための当院での対策を紹介します。

精密な診断:高解像度のCTを用いることで複雑な根管の形態を把握し感染の原因や治療手順を計画します。

精密なアクセス:専用の器具を用い土台の材料を健康な歯を傷つけないように除去します。

徹底した感染源の除去:以前の根管治療で充填された薬剤も感染源となりうるのでこちらも専用の器具を用いて除去します。この際に根管の途中にできた段差なども滑沢にしていきます。また、根管内外に残ったバイオフィルムもさまざまな薬剤を適切に用いて除去します。

最新の設備や材料:最高級のレンズを搭載したマイクロスコープを使用すると極細の根管内の様子も確認できるため確実な処置が行えます。MTA系セメントを使うことで高い封鎖性を確保し場合によっては歯根を伸ばしたり開いてしまった穴を封鎖することもできます。

根管治療は歯を残す上で欠かせない処置です。より長く自分の歯で生活したいとお考えの方はぜひお気軽に相談してください。

小児歯科学会に参加してきました!

2025年7月1日

皆さんこんにちは!

歯科衛生士の宮内です。

最近ムシムシと暑い日が続き、夏を感じる季節になってきましたね。

皆さん、季節の変わり目の体調不良には充分気を付けてください。

先日、小児歯科学会に参加してきました。

さまざまな先生方の講演や発表があり、どれも学びの多いものでしたが、中でも特に印象に残ったのが「赤ちゃん歯科」に関する講義でした。

今回は、その中で得た知見を少しご紹介したいと思います。

<母乳育児の意義は「栄養」だけではない>

WHO(世界保健機関)は、生後6ヶ月までは母乳育児を推奨しています。

これは栄養面の利点だけでなく、実は赤ちゃんの頭や顎の発育にも大きく関係しているのです。

母乳を飲むとき、赤ちゃんは上顎と下顎をしっかり動かして吸う「吸啜(きゅうてつ)運動」をします。

この運動は非常に多くの筋肉を使い、顎や口のまわりの発達を助けるとされています。

また、赤ちゃんはお母さんの顔を見ながら量を調整し、バランスをとる力も育んでいるとのこと。

まさに「食べること」の第一歩が、すでに始まっているんですね。

<「吸う」ことが「噛む」ことにつながる>

哺乳は、咀嚼(そしゃく)の基礎とも言われています。

赤ちゃんは吸啜を通して、後の「噛む」「飲み込む」といった動きを自然に練習しています。

また、長期にわたる母乳育児は、不正咬合(歯並びの異常)や上顎前突(出っ歯)、臼歯交叉咬合(奥歯のずれ)の発生リスクを低下させることが研究からわかってきています。

「歯が生える前から歯科の仕事は始まっている」——そんな気づきを与えてくれる内容でした。

<低体重児でも成長に期待がもてる>

もうひとつ印象的だったのが、低体重で生まれたお子さんでも、適切な哺乳や咀嚼を通じて、7〜8歳頃には他の子どもと同じように食べられるようになる、という報告です。

発達には個人差がありますが、丁寧な関わりと観察が将来の「食べる力」や「口の機能」を支えてくれるということを改めて実感しました。

「赤ちゃん歯科」という考え方をもっと広めたい!!

今回の学会を通じて、「赤ちゃん歯科」の重要性を改めて実感しました。

妊娠中の方や乳児を育てているご家庭にこそ、こうした情報がもっと届いてほしいと思います。

赤ちゃんの「口の育ち」は、将来の歯並びや食べる力、さらには言葉の発達にもつながっていきます。

私たち歯科医療者も、単にむし歯の治療だけでなく、こうした“育ち”の視点から子どもたちをサポートしていきたいと強く感じました。

今後も、子どもたちの健やかな成長を支えるために学び続けていきたいと思います。