口腔機能ってなに?

2024年7月22日

みなさんこんにちは!

歯科技工士の今井です。

1

梅雨も明け、いよいよ夏本番🌻

すでに厳しい暑さが続いていますが、しっかり水分補給をしてこの夏を乗り切りましょう🍉

1

みなさんは、お口の機能が全身の健康に影響することを知っていますか?

今回はお口の機能【口腔機能】についてご紹介します!

1

1

1

口は食事や会話、容姿といった人と人とのつながりに欠かすことができない重要な役割を担っています。

1

口腔機能が低下すると、食べられる食物が制限され、栄養バランスの偏りにつながります。

食事の質が悪くなることで免疫や代謝の低下から、糖尿病や高血圧といった生活習慣病の発症や重症化のリスクが高くなると言われています。

1

また、口腔機能の低下によって食事や会話に支障をきたすと、外出や人との付き合いを避けるようになってしまい、社会とのつながりが減少していきます。

そのような生活が長く続くと体力とともに意欲も低下し、うつ傾向や認知機能の低下にもつながってしまいます。

1

1

お口の周りの筋肉や舌を鍛えて、口腔機能の低下を防いでいきましょう。

お家でできる口腔トレーニングをご紹介します!

1

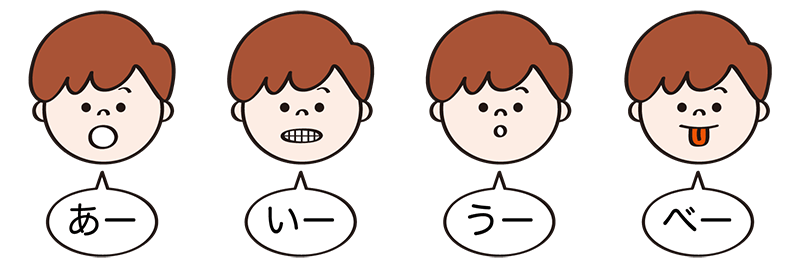

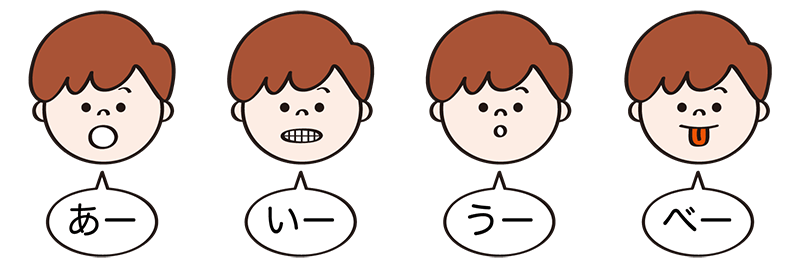

🌟あいうべ体操

1

あいうべ体操とは、舌の筋肉をはじめ口元の筋肉が鍛えられる体操です。

口腔機能が全身の健康に影響されることから、最近では多くの歯医者が推奨しています。

毎日の口腔ケアの一環として、ぜひ取り入れてみてください!

1

あ 目の下の頬を上に引き上げ、上の前歯の歯茎が見えるように大きくお口を開ける

1

い 上の前歯の歯茎が見えるよう、唇の端を斜め上に引き上げる

1

う 唇を口の中が見えないようにすぼめる。あごがしわしわにならないよう注意!

1

べ 上の前歯の歯茎が見えるように大きく口を開け、ベロをあごにつける勢いでベーと出す

1

1

「あ・い・う・べ」で1セット、これを1日30回の目安で行います。

1

1

当院では、18歳以下と50歳以上の患者さんを対象に口腔機能検査を実施しています。

検査では、唇の力・舌の力・噛む力などの検査を行い、患者さんの口腔機能の状態の確認をします。

1

あいうべ体操の他にも様々なトレーニングがあり、機能が低下している筋肉・組織に対して改善できるようなトレーニング方法を患者さんごとにお伝えしていきます!

1

1

「食べる」「話す」といった機能の低下を自分自身で気づくのはとても難しいです。

口腔機能検査を行って、自分の口腔機能の状態を知るところから始めてみませんか?

1

まずは一度当院にご相談ください。

みなさまのご来院をお待ちしております!

1

歯科医院の一日の流れ

2024年7月8日

こんにちは、管理栄養士の布施です。

7月に入りさらに暑さが増していますね…!

水分補給と暑さ対策をしっかりして今年の夏も乗り切りましょう!

今回は歯科医院の一日の流れをご紹介します。

働く私たちの一日の過ごし方を少しでも知ってもらえたら嬉しいです!

【8:30~ 出勤・診療準備】

スタッフは8:30に出勤し、診療のための準備を行います。

院内清掃をしたり、器具器材のチェック、来院される方のカルテ確認をします。

歯科医師は症例検討会を行い、より良い治療法はないかと意見交換をしています。

【8:40~ 朝礼】

当法人の朝礼は元気いっぱい!待合に届くくらいの明るい声が響き渡ります!

朝礼を聞きたいために朝一の予約をして、少し早めに来院される朝礼ファンの患者さんがいるほどです☻

朝礼では連絡事項などの情報共有や一日の目標発表、医院理念の確認などをしながら、仕事を丁寧に楽しく行うためにスタッフ同士で高め合っています。

患者さんを気持ちよくお迎えする準備は万端です!

【9:00~ 午前診療】

当院は予約制です。来院された患者さんに合わせた治療や予防処置、カウンセリングを行います。

歯科医師、歯科衛生士、TC、歯科助手、受付、歯科技工士、管理栄養士、保育士。

様々な職種がそれぞれの資格を活かしながらより良い診療ができるように精一杯業務に励んでいます。

使用した器具器材の洗浄・消毒・滅菌、診療に必要な材料の発注・納品作業、翌日以降の予約確認も診療の合間で協力しながら対応しています。

午前は大人の患者さんが多く、比較的ゆったりとした診療をしている印象ですね。

【13:00~ 昼休憩】

午前の最後の患者さんがお帰りになるとスタッフの休憩時間です。

食事をしながらミーティングをしたり、食事の後の時間でスキルアップのための練習をしたり、各自時間を有効的に使いながら過ごしています。

【14:30~ 午後診療】

午後は診療室の空気感がガラッと変わります。

学校終わりの子供たちが続々と来院されるので、大人の診療と小児矯正をエリアで分けて診療しています。

スタッフたちも子供たちの元気パワーをもらいながら最後まで楽しく診療しています!

【18:00~ 診療終了・締め作業】

当院の診療は18:00までです。

診療が終わると医院全体の片付け・締め作業・翌日の準備に入ります。

当院ではスタッフで共有するための業務日誌があります。

一日の出来事を確認、お休みのスタッフにもしっかり共有して勤務終了です。

他にも、定期的な院内/院外研修、診療後のスキルアップ練習、イベント活動など、スタッフ間の交流を深めながらより良い医院づくりを目指しています。

来てくださる患者さん、働くスタッフ、そして医院全体が笑顔いっぱいで活気に満ちた環境となるように日々心掛けています。

時には患者様から嬉しいお言葉や貴重なご意見をいただき、とても励みになっております!

みなさまに長く愛される医院になるようスタッフ一同努めてまいりますので、これからもどうぞ船橋総合歯科・矯正歯科をよろしくお願いいたします!

器具の滅菌・消毒について

2024年6月24日

こんにちは!受付の今澤です。

梅雨明けの知らせが待ち遠しい今日この頃、みなさんはいかがお過ごしでしょうか。

今回のテーマは、「器具の滅菌・消毒について」です。

歯科医院において使う器具を滅菌・消毒をしないということは、他の人に病気がうつる危険があります。

治療で使用する器具には、血液や唾液が付着し、その中に色々な細菌が潜んでいるからです。

そのため当院では、皆様に安全・安心な治療を受けていただく為に滅菌・消毒を行っています。

当院で使用している器具についてご紹介します。

ジェットウォッシャー

今までの洗浄機や手洗いでは難しかった、複雑な構造を持った歯科器具もこの機材でしっかりと洗浄します。

また、弱アルカリ性の専用洗浄剤を用い、血液や唾液といったタンパク質が凝固しない温水で効果的に洗浄をするので、全ての汚染を効果的に落とします。

オートクレーブ滅菌器

ヨーロッパ基準EN13060のクラスB規格を満たしたオートクレーブを導入しています。固形、中空物、多孔体など、あらゆる形状の被滅菌物に対応しています。

アイクレーブmini2

高圧蒸気重力置換による高い滅菌力があります。

滅菌前の重力置換工程を従来より増やし、さらにハンドピースの滅菌に適した縦型配置により、蒸気浸透度を高めることで、滅菌力が向上しました。

メディカルライトエアー

院内には、治療中に発生する目に見えない物質や、人の出入りにより外部から持ち込まれてしまう様々有害物質が浮遊していることがあります。そこで当院では、医療機関向け空気浄化装置「メディカルライトエアー」を設置しています。メディカルライトエアーは、光触媒を搭載しており、ウイルスを99.995%除去。PM2.5よりもさらに細かいPM0.1の粉塵も99.9%捕集、キレイな院内空気環境をお届けします。

この他にも、院内で使用する水は毎年細菌検査を行い、殺菌された水を使用しております。

また、できる限りディスポーザブルの器具を使用し、大学病院レベルの滅菌・消毒設備を整えております。

いつでも清潔な環境で診療を受けることが出来ますので、皆様のご来院お待ちしております。

削らずに歯を綺麗にする治療とは?

2024年5月27日

こんにちは!

歯科衛生士の宮内です。

夏に向けて気温が上昇しているなか、皆さんはどうお過ごしですか?

今回は「スーパーエナメル」についてお伝えしていきます。

皆さんは、スーパーエナメルを聞いた事がありますか?

スーパーエナメルとは簡単に「歯を一切削らないつけ爪」のようなイメージです。

歯を白くする方法にはいくつかあります。

それは皆さんご存じのホワイトニング。

それ以外では、セラミックの被せ物やラミネートベニアなどがありますが、健康な歯を削るという大きなデメリットがあります。

このデメリットを解消したのが「スーパーエナメル」です。

具体的には非常に薄いべニアを歯に張り付ける方法となります。

今まで、歯を削ることに抵抗があった方も安心して治療を受ける事ができます。

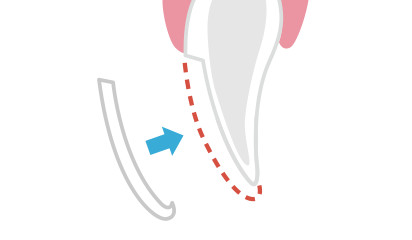

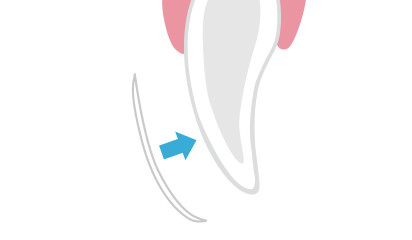

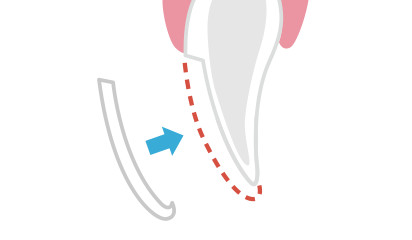

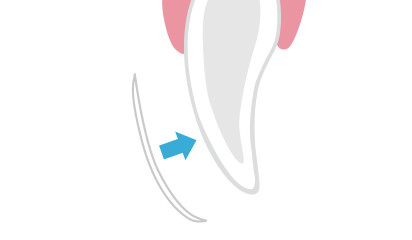

同じような治療法としてはラミネートべニア法がありますが、何が違うのか?

ラミネートべニア法も「つけ爪のような治療法」と言われますが、実は、歯の表面を一定量削る必要があります。

しかし、スーパーエナメルは、本当に一切歯を削らず、歯になる部分を「貼り付ける」治療法です。

これが大きな違いです。

ラミネートベニア(歯を削る)

スーパーエナメル(歯を削らない)

【スーパーエナメル療法のメリット・デメリットとは?】

メリット

- 歯を削らずに白くできる

- 削る作業が必要ないため治療中の痛みがほぼない

- ラミネートべニア法よりも安価

- つけ爪のように歯に張り付けるだけで済む

- 外したくなったら、比較的容易に外すことができる

デメリット

- 歯ぎしり、食いしばりがある方は割れたり、剥がれたりすることがある

- 若干の厚みがあるため、初めのうちは違和感がある

- 下の前歯は基本的に適応外

- 複数本やらないと色が合わせにくい

スーパーエナメルは歯を削らない為、割れてしまったり形の修正が必要な場合は剝がして元の歯に戻すことも可能です。

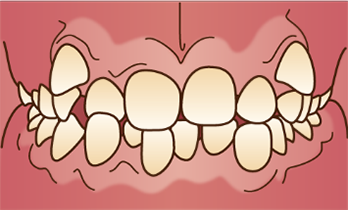

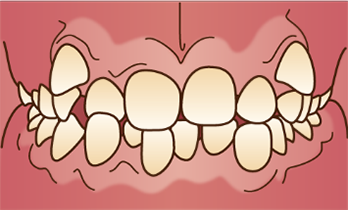

【スーパーエナメルの適応は?】

・すきっ歯

・テトラサイクリン歯、着色歯、変色歯、白濁歯等

・欠けた歯、薄くなった歯、酸蝕歯、不格好な歯

・ブラックトライアングルの解消

・樹脂(レジン)で継ぎ接ぎした歯

・悪い歯並び

画像のような状態でもスーパーエナメルであれば改善できます。

歯を削ると歯の寿命が短くなります。

スーパーエナメルは歯を削らずに、従来の歯を削る治療よりもより綺麗で美ししい歯を手に入れることができる治療方法です。

また、よく見える前歯を美しくすることで自然に笑顔も増えます!

健康な歯のまま理想の歯の色・形にしたい方、是非一度ご相談ください。

歯磨きの時に血が出るのはなぜ?

2024年5月13日

皆さんこんにちは!歯科技工士の関です。

5月に入りましたが、最近気温の変化が激しいので皆様も体調には気をつけてお過ごしください!

さて、今回のテーマは「歯磨きの時に血が出るのはなぜ?」です。

早速ですが、皆さんは1日何回歯磨きをしていますか?歯磨きは食べたら磨くが基本です。

そのため、1日3回磨くのがベストとされています。

けれども、様々な事情で毎食後の歯磨きが厳しい方もいらっしゃるでしょう。

そのような場合は、夜寝る前のタイミングでしっかり時間を取り、丁寧に磨くようにしてください。就寝中は唾液の分泌が減り、虫歯菌の活動が活発になります。

寝る前にお口の汚れを取り除き、虫歯菌の増殖を防ぐことで少しでもお口の清潔を保つようにしましょう。

それではここで本題に戻ります。歯磨きの時に血が出るのはなぜでしょうか?いくつか理由が考えられるので紹介します。

ストレスの蓄積

疲れが溜まっていたり寝不足が続いていたりすると私たちの歯茎は出血しやすい状態になります。

良くない生活習慣がある人は、どうしても免疫力が低下しがちです。免疫がさがると、普段抵抗できている菌にも十分に抵抗できません。

口の中にはもともと多くの菌が存在し、その中には歯周病菌も存在します。歯周病菌に抵抗できなくなると歯茎は炎症を起こしやすくなり、結果として血が出やすくなってしまうのです。

全身疾患

糖尿病や様々な免疫が下がる疾患にかかっている場合、歯周病が出やすくなります。

また歯茎の菌への抵抗が弱くなり腫れたり炎症を起こしてしまいやすくなります。

歯周病

誰でも何らかの歯ぐきの病気にかかっている可能性があります。

歯ぐきの病気には様々な種類があり、いずれもお口の健康に影響を与えます。

治療しないで放っておくと種類によっては、がん、糖尿病、心疾患のリスクが高まることもあります。ここで歯周病について少し詳しくお話したいと思います。

◇歯周病とはなにか

以前はなかった歯ぐきからの出血、口臭、起床時のねばつきなどが気になるようになったら要注意。

歯周病の初期段階のサインかもしれません。

知らず知らずのうちに進行しているのが歯周病の恐ろしい所ですがそのまま進行すると炎症が骨まで進み、歯がグラグラ揺れたり歯ぐきがブヨブヨするといった症状が出始めます。

そして最終的には歯が抜け落ちてしまいます。

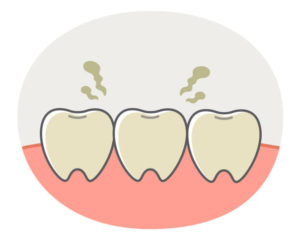

歯周病の原因はさまざまですが、口の中に残った食べカスなどの汚れである歯垢が直接の原因と言われています。

歯と歯ぐきのすき間に歯垢が溜まるとやがて歯石になり歯周病菌が増殖します。

すると毒素が放出され、ますます歯ぐきにダメージがかかるので炎症が起きやすくなり腫れてしまうのです。

◇歯周病の治し方

歯周病の原因は、歯に付着した細菌の塊である『歯垢』であり歯垢を取り除かなければ歯周病の進行を食い止めることは出来ません。

そこで、治療では大元の原因である歯垢や歯石を取り除く『歯周基本治療』に主眼をおきます。

これは、患者さん自身がおこなう『セルフ・ケア(ブラッシング)』と歯科医院でおこなう専門的な『プロフェッショナル・ケア』がセットになっています。

また、重度の場合は歯科医院での歯石とりや歯磨きだけでは治らないことがあります。

歯根表面の細菌や歯石は、手用の器具で除去できるのですが歯周ポケットが深くなると器具がどうしても届かないのと細かい部分まで完璧に取り除くことが難しくなります。

ですが、現在の医療では歯周基本治療により症状の改善が全く見られなかった場合でも、適切な歯周病の外科処置をすることにより歯を抜かずに済むケースもあります。

大きく分けて2つの歯周外科治療があります。

(1) フラップ手術

(2) 歯周組織再生療法

ここで説明してしまうと長くなってしまいますので割愛させていただきます。気になった方は

調べてみてください。

■歯磨きで血が出るときの対処法

◇歯を磨く力を弱める

歯磨きの際に力を加え過ぎることによって歯茎を傷つけてしまう「擦過傷(さっかしょう)」も歯茎から出血する原因になります。

◇生活習慣を見直す

生活習慣を見直しストレスを軽減することでも歯茎の出血トラブルを避けることができます。

例えば、「タバコをやめる」「ストレスが溜まらないようにリフレッシュする」「規則正しい生活を送る」「睡眠をとる」などを心がけ免疫力をキープすることが大切です。

◇歯医者を受診する

出血を伴う歯磨きは正しく磨けていないといえるため、歯垢をきちんと除去できていない可能性が考えられます。

そのため、自己流で歯を磨き続けるのではなく歯科医院で定期的な口腔内のケアを受けることが大切です。

歯科衛生士から自分の歯並びに合った適切な磨き方を教わることで、磨き残しのリスクを下げることができます。

当院では、ひとり一人にあったブラッシング指導を行なっています。検診でお口の中のチェックにぜひいらっしゃってください。

虫歯になりやすい人ってどんな人?

2024年4月30日

歯科助手・トリートメントコーディネーターの川上です。

やっと春が来たと思ったら一気に暑くなりましたね。

暑さに体が慣れませんが、皆さん体調を崩されないようご自愛下さい。

今回は虫歯の原因・虫歯になりやすい人についてお話します。

「甘いものを食べると虫歯になる」と聞いたことがある方は多いと思います。ですが、砂糖だけが虫歯の原因ではありません。

◉虫歯になる原因

虫歯になる原因は「細菌」「糖質」「歯質」の3つの要素が重なった時、時間の経過と共に虫歯が発生します。

・細菌(ミュータンス菌)

ミュータンス菌は、食事やおやつなどで摂取する食べものや飲みものに含まれる糖分を栄養にして増殖し、歯垢(プラーク)となります。ネバネバした歯垢は歯の表面に付着し、糖質から酸を作り出します。その酸が歯の成分であるカルシウムやリンを溶かして虫歯になります。

・糖質

食べものに含まれている糖質は、ミュータンス菌が酸を作る材料に使われます。酸を作りだす細菌にとって、糖分は一番のエネルギー源です。虫歯菌が好む糖の中には、主食に含まれる炭水化物も含まれています。間食が多い人や甘いものをよく摂る習慣のある人は、歯の表面が酸にさらされる時間が長い為、虫歯になりやすくなります。

・歯質

歯が作られる時の環境の違いなどで個人差がありますが、エナメル質が薄い人や唾液の量が少ない人は虫歯になりやすいと言われてます。

◉虫歯になりやすい人

・唾液の質と量

唾液は口腔内の食べカスやミュータンス菌などの細菌を洗い流す作用や殺菌する作用があります。

唾液の分泌量が多ければその役割はより強力になりますが、唾液の分泌量が少ないと細菌が流れず口の中で停滞してしまう為、唾液の分泌量が多い人に比べて虫歯になりやすいです。

また、唾液にはサラサラの唾液とネバネバの唾液の2種類があり、サラサラした唾液で分泌される量が多い方は虫歯になりにくいという特徴があります。逆にネバネバの唾液で量が少ない方は虫歯になりやすいです。

・口腔乾燥症

口が乾燥することを口腔乾燥症(ドライマウス)と言います。多くは唾液の減少によって起こります。成人では1日に約1.5リットル分泌されますが、加齢とともに減少します。

唾液が虫歯の進行を抑制してくれますが、唾液が少ないと虫歯の進行を抑えてくれるものがない為、虫歯になりやすくなってしまいます。

・不正咬合(悪い歯並び)

歯を綺麗な状態で保つ為には毎日の歯磨きが重要ですが、歯並びが悪いと歯と歯の間や重なっている部分に磨き残しができてしまう為、その磨き残しが歯垢へ変化し虫歯の原因となってしまいます。

・糖分を含む飲食の回数が多い

糖分を含む飲食物の摂取は、ミュータンス菌を活発にし、酸を発生させます。酸は歯を溶かす為虫歯のリスクを高めます。

甘いものだけに気を付けてれば良いという訳ではありません。炭水化物の食品以外にも果物やスナック菓子も糖を摂取していることになります。

虫歯を予防する為には、糖分の量を控えるだけではなく、摂取する頻度を少なくすることも大切です。

・歯の質が弱い

歯の表面のエナメル質の構造が弱いと、酸に弱く虫歯になりやすい傾向があります。

虫歯になりやすい人となりにくい人では、歯磨きなどの生活習慣、食べ物の好みや食べ方などの食習慣の差、先天的に歯質が弱い人や口腔内の癖の有無などが影響しています。

・正しい歯磨き

・定期的な歯科受診

・規則正しい食事

・水分補給

など、健康的な歯を守る為には良い習慣を身につけ、普段から虫歯を予防することがとても大切になります。

当院でも定期的に歯周病の治療(クリーニング)を受診することをおすすめしております。定期検診を活用して、虫歯になりにくい口内環境を目指しましょう!!

おすすめの洗口液ご紹介!

2024年4月15日

こんにちは!

歯科助手の竹内です。

4月も半ばになり、新生活にも少しずつ慣れてきましたでしょうか?

当院も4月から新しい仲間が増えました🎒✨

フレッシュな新人さんと共に、医院全体より一層パワーアップしていきたいと思っております🔥

2024年度も頑張っていきましょう!

今回は1つ前のブログテーマ『洗口剤の選び方』に続く内容をお届けします。

皆さんのお口もフレッシュにしてくれる、おすすめの洗口液についてご紹介したいと思います🌱

当院で販売している洗口液は合計3つです!

1.POICウォーター

当院では毎回治療前にこちらのポイックウォーターという洗口液で、30秒間ぶくぶくうがいを患者さんにお願いしております。

お口に含んでみるとプールのような味(塩素の匂い)がすると感じる方がいらっしゃいますが、こちらはお口の中の『たんぱく汚れ』と呼ばれる虫歯・歯周病の原因となる汚れと反応している証拠です。

口内が綺麗になるほどこの味が薄くなっていきます。

実際にはもちろん塩素の使用はしておらず、不純物を極限まで取り除いた「超純水」と純度99.9%の「塩」を混合し「電気分解」した、薬品を全く使用しない殺菌水です🐳

☝🏻こんな方におすすめ☝🏻

・虫歯、歯周病を予防したい

・口臭が気になる

・薬品を使用しない洗口液を使いたい

2.フッ化物洗口液

こちらのフッ化物洗口液は低濃度のフッ化ナトリウム溶液で、歯の再石灰化の促進や歯垢の生産を抑制します。

無味無臭なので小さなお子さんにもご利用いただけるのが魅力的なポイント👧🏻👦🏻

成人〜80代の歯に使用した場合の予防効果は30%、

生えたての歯〜永久歯完成までに利用した場合の予防効果は、なんと60%以上と言われています!

☝🏻こんな方におすすめ☝🏻

・味のする洗口液が苦手な方

・小さなお子様〜大人の虫歯予防に

・低コストで続けられる洗口液をお探しの方

3.モンダミン ハビットプロ

洗口液で有名なモンダミンの、歯科医院限定販売品です!

殺菌成分、抗炎症成分、出血予防成分の3つで歯ぐきを守ってくれます。

⬇️当院では3つのサイズ展開があります⬇️

まずはお試し!持ち運びのしやすい✨100ml

洗面所に置くのに丁度いい✨380ml

大容量でお得な✨1,080ml

☝🏻こんな方におすすめ☝🏻

・インプラント、矯正治療をしている方

・ノンアルコールの洗口液をお探しの方

・信頼ある有名メーカーの洗口液を使いたい方

①ポイックウォーター、②フッ化物洗口液については、空ボトルをお持ちいただくことで中身を詰め替えてお渡しすることができるので、お得に続けることが出来ます🦷♻️

もっと詳しいお話が聞きたい!という方はお気軽にスタッフにお尋ねください。

お家で洗口液を活用して、より健康な口腔内を目指しましょう!

洗口液の選び方

2024年4月1日

こんにちは!歯科衛生士の伊藤です!

4月に入りましたね🌸春暖のみぎり、健やかなる日々をお過ごしください!

さて、今回は洗口液の選び方についてです。

近年では歯ブラシ以外にもデンタルフロスや歯間ブラシを使用する方が増えてきています。

さらに洗口液も併用する事で歯ブラシでは届かない細かい部分まで液体が行き届き、汚れが付きにくい口腔環境を作ってくれます。

30秒ブクブクと口の中に含むだけで、手軽にセルフケアができる洗口液。

ですが、洗口液にはさまざまな種類があるため、

「毎回どれを選べばいいのか迷う…」

「本当に自分に合ったものはどれなのか分からない…」

などと思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

洗口液を選ぶ際には、虫歯、歯周病、口臭などご自身のお口の悩みに合った成分が配合されているものを選びましょう。

虫歯予防ならフッ素が配合されている洗口液がオススメです。歯と歯の間や、歯の噛み合わせの面など、細かいところにもフッ素が行き渡り、さらに使用後は水でうがいの必要もないので、フッ素をより口の中にとどまらせることが可能です。

洗口開始年齢が低いほど、高いう蝕予防効果が得られています。

歯周病予防なら 殺菌成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)、CPC(塩化セチルピリジニウム)や抗炎症成分(グリチルリチン酸)、TXA(トラネキサム酸)などが配合されているものがオススメです。

口臭の原因は、口腔内雑菌が出すガス(揮発性硫黄化合物)が嫌なニオイの原因となっています。

そのため、殺菌成分IPMP(イソプロピルメチルフェノールが配合された洗口液で嫌なニオイを出す細菌の数自体を減らしたり、細菌が出すガスと結合して嫌なニオイを抑制する成分(酸化亜鉛)が配合されたものを使用してみましょう。

洗口液は、用法・用量を守っていれば危険性があるものではないですが、いくつか使用上の注意点はあります。

それは、アルコールタイプの洗口液の使用についてです。アルコールが配合されていて発揮性が高くなっているため使用頻度が多いとお口の中の唾液を減少させてしまう可能性があります。

唾液が減ってしまうと、虫歯、歯周病、口臭などのリスクが高まってしまうため注意が必要です。

そのため、洗口液の注意書きをしっかり確認するとともに、多くても1日2~3回までの使用に留めておく必要があります。

お口のさまざまなトラブルの予防に役立ちますが、その種類ごとに配合されている成分や効果は異なるため、まずは自分に合ったマウスウォッシュを見つけることからはじめてみましょう。

しかし、洗口液の効果はあくまで補助的なものです。

実際にお口のトラブル、悩みがある方はご気軽に当院のスタッフへ相談してください!

不正咬合は機能障害です!

2024年3月18日

こんにちは!

歯科技工士の今井です。

暖かくなり、過ごしやすい日が増えてきましたね!

桜の開花がたのしみです🌸

4月からの新生活に向けて、身の回りのこと・お口のことを見直してみるのはいかがでしょうか??

さて、今回のブログでは【不正咬合】についてお話しをしていきます☺︎

みなさんご自身の歯並びに関心はありますか?

歯並びは見た目だけではなく、お口の健康・体の健康に大きく関わってきます。

不正咬合とは、歯並びや噛み合わせの状態が良くない状態の総称です。

歯の位置や骨の大きさ・骨の発育状態、上下の歯の噛み合わせなどから起こり、

放置すると日常生活に支障が出る場合もあります。

〜不正咬合の種類について〜

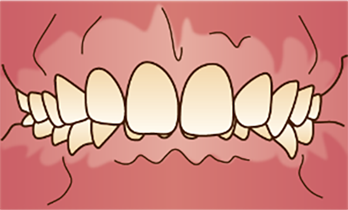

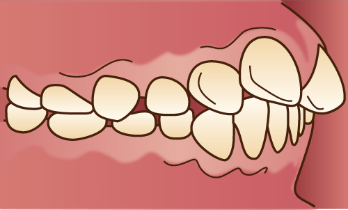

①叢生(そうせい)

口腔内に歯が十分に生えるスペースがなく、歯が重なり合ったり、

前後互い違いになって生えている状態をいいます。

歯並びがガタガタな状態や八重歯も叢生に入ります。

歯ブラシがうまく当たらずに磨き残しが出やすいため、虫歯や歯周病にかかりやすくなると言われています。

また、治療をしたとしても同じ部分に汚れが蓄積しやすいため虫歯や歯周病が再発しやすい傾向があり、

結果的に歯が長持ちしづらくなります。

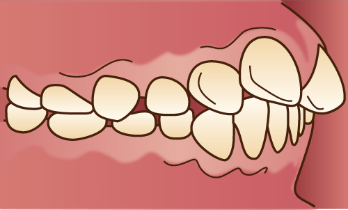

②上顎前突(じょうがくぜんとつ)

出っ歯と言われる噛み合わせのことを言います。

歯が前に出ていることで口が開いたままになりやすく、

お口の中の唾液が乾いてしまう状態になりやすいです。

唾液の持つ自浄作用や殺菌作用などの働きがうまく行われず、虫歯や歯周病のリスクが高まります。

また、上の前歯が出ていることで前歯で上手に物が噛めず、

その分奥歯への負担がかかりやすいことによってさまざまなトラブルが起こります。

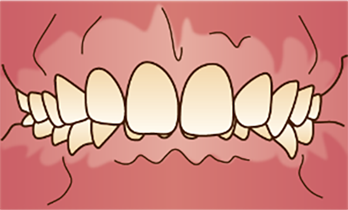

③反対咬合(はんたいこうごう)

受け口とも言われ、咬み合わせたときに下の前歯が上の前歯よりも前に出ている状態をいいます。

他の歯並びと異なり、受け口は話したり笑ったりしていない時も気になりやすいため、

コンプレックスになりやすいだけでなく、身体の歪みや肩こり、頭痛など全身に影響する可能性があります。

骨格が影響している方は外科的な矯正が必要になる場合もあります。

④開咬(かいこう)

オープンバイトとも呼ばれ、奥歯で咬んでも前歯が噛まない状態を言います。

奥歯の負担がかかりやすいことによってさまざまなトラブルが起こります。

食事をするときに顎に大きな負担がかかり、顎関節症を誘発しやすいとも言われています。

舌癖がある方はこのような噛み合わせになりやすく、開咬は将来歯を失うリスクが高いと言われています。

⑤過蓋咬合(かがいこうごう)

前歯の咬み合わせが深い状態を言います。

笑った時に下の前歯が隠れて見えない方はこの不正咬合に当てはまります。

過蓋咬合は奥歯の噛み合わせが深いことにより、噛み合わせのバランスが悪くなり、

奥歯に強い力がかかるため、補綴物が破損しやすいです。

過蓋咬合を放置すると、被せ物や詰め物が破損しやすくなるリスクが高まり、

歯を早くに失ってしまう場合もあります。

これらの不正咬合は遺伝や生活習慣、悪習癖などにより引き起こされます。

今は全く問題がなくても、噛み合わせが悪いまま生活を送っていると

「食べ物をうまく噛めない」「うまく発音できずに言葉が崩れる」「口をうまく閉じることができない」

といった症状が出てくる可能性があります。

また、歯並びによっては歯の一部が隠れることから歯磨きが不十分な箇所ができてしまうため、

虫歯や歯周病になるリスクも高まります。

さらに顎の関節に負担がかかることで疲れやすくなったり、頭痛や肩凝りを感じたりすることもあります。

このように、不正咬合が引き起こすトラブルは、お口だけではなく全身の健康にも大きく関わってきます。

また、当院では成人の方だけではなく、小児矯正にも力を入れています。

子供の頃からの歯並びは大人になっても影響してきます。

子供の頃から矯正治療で口腔内を整えてあげることが重要です。

歯並びがいいことは審美面だけでなく、発音や姿勢などにも影響してきます。

ただ歯並びを改善するのではなく、お子様が虫歯になりにくい健康な口腔内で維持できるよう

良い習慣をつけていく事が大切です!

人生100年時代と言われている今、長く自分の歯で食事が楽しめるよう、

今回を機に自分や身の回りの家族のお口に興味をもってみるのはいかがでしょうか?

①〜⑤の不正咬合にに当てはまる方、歯並びが気になる方はぜひ一度当院にご連絡ください!

口臭について

2024年3月4日

管理栄養士の布施です。

日差しがだいぶ暖かく春らしい陽気になってきましたね!

今回は口臭についてのお話です。

当院にも口臭が気になって来られる方が増えてきました。

【口臭の原因】

①生理的口臭

起きてすぐや空腹時、緊張しているときは唾液の分泌が減って細菌が増殖することで口臭が発生します。

加齢に伴うホルモンバランスの変化でも口臭を感じるときがあります。

②外因的口臭

ニンニクやネギ、ニラなどの臭いのある食べ物を食べたとき、お酒やたばこによる口臭です。

体内に取り込まれた臭いの成分が血液を経由して吐き出されることで臭いを感じます。

③病的口臭

歯周病やむし歯など口腔環境の悪化による口臭です。

また呼吸器系、消化器系、糖尿病、肝疾患など全身の病気が原因で口臭を感じることもあります。

④心因性口臭

検査でも口臭が認められていないのに、本人が口臭があると思い込んでいる状態です。

強いストレスや精神的に不安定な場合、多く見られます。

【口臭の原因セルフチェック】

・歯茎がよく腫れる、出血する

・歯が欠けたりグラグラしている

・入れ歯、ブリッジ、被せものがある

・口の中がネバネバする

・口の中がパサパサする

・歯と歯の間に食べ物がはさまりやすい

口臭と関係する原因は様々ですが、原因の80%以上は口腔内にあると言われています。

セルフチェックに当てはまるものが多い人は歯科受診をオススメします!

【予防や改善策】

①ストレスを溜めすぎない規則正しい生活をしましょう

口臭は日々の生活の中で変化するので無臭でいることはできません。

神経質になりすぎず、ストレスフリーな生活を心掛けることも大切です。

②口腔内を清潔に保ちましょう

毎日の歯みがきを丁寧にしましょう。

歯ブラシだけではなく、フロスやマウスウォッシュの活用も効果的です。

舌の汚れは細菌のすみかになるので、舌ブラシを使った清掃もオススメです。

③唾液の分泌を促しましょう

唾液は、食べカスを洗い流す作用や溶けた歯を修復する作用、酵素の力で食べ物を分解する作用など、とても大切な役割を担っています。

唾液の分泌を促すことも自分でできる口臭予防の1つです。

・食べ物をしっかりよく噛む

・柔らかいものだけではなく歯ごたえのあるものを食べる

・よく笑いよく話す

・お口周りのトレーニングや唾液腺マッサージ

・お口を閉じて鼻呼吸を意識する

日常の習慣を少し見直してみませんか?

定期的な歯科受診と毎日のセルフケアで口臭予防も含めたお口の健康を保ちましょう!

気になる方は口臭検査や予防のアドバイスを受けられますので、お気軽にスタッフへお声がけください。