歯科助手の一日

2026年1月26日

こんにちは。

歯科助手・トリートメントコーディネーターの川上です。

新年が始まって、あっという間に1月も終わりを迎えようとしています。

まだまだ寒い日が続いていますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?

今回のブログは「歯科助手の一日」についてです。

歯科助手と聞くと皆さんどのようなイメージをお持ちでしょうか?

・水や唾液を吸ってくれる人!

・先生の横にいるお姉さん!

…どれも正解です😊

ただ歯科助手のお仕事はこれだけではありません。

そんな当院の歯科助手の一日をお伝えしていきます。

【8:30〜朝礼・朝掃除】

8:30までに身だしなみを整えて出勤します。

当院では8:30〜8:45まで朝礼を行なっています。スタッフの人数が多いため、一週間に一度担当の曜日が決められており、朝礼に参加しない人が朝掃除・診療の準備を行います。

朝礼では、報連相や今日一日の目標などを共有します。朝から元気よく挨拶し明るい朝礼です!!

【9:00〜診療開始】

午前中の診療が始まります。

基本的には診療の準備・補助がメインですが、その他にも、

・器具の洗浄・滅菌・片付け

・電話対応

・翌日のオペや技工物の準備

・発注業務、発注した物の片付け

・患者さんのデータ移行

などを行っております。

◉バキュームについて

歯科助手のお仕事の一つであるバキュームについてご紹介します。

治療中に出るお水や唾液を吸う器具のことを「バキューム」と言います。

バキュームはお水や唾液を吸うだけではありません。歯を削る機械などでお口の中が傷つかないように、舌や頬を保護したり、歯科医師が治療しやすいようにお口の中のスペースを確保する役割もあります。

バキュームはお水や唾液を吸うだけではありません。歯を削る機械などでお口の中が傷つかないように、舌や頬を保護したり、歯科医師が治療しやすいようにお口の中のスペースを確保する役割もあります。

お口の中はとても繊細な場所です。

治療中、少しでも不快感や違和感がありましたら、遠慮なくお声がけください。

【13:00〜14:20、お昼休憩】

待ちに待ったお昼休みです🍱✨

基本的にお昼休みは自由ですが、

ミーティングをしたりカルテを書いたり練習をしたり様々です。

【14:20〜午後の診療の準備、

14:30〜午後の診療開始】

14:20にはお昼休みから戻ってきて診療の準備をします。

14:30〜午後の診療が始まります。

午後も基本的に午前中とやることは同じです。

【18:00〜診療終了、締め作業】

午後の診療が終わり次第各自締め作業に入ります。

主に器具の洗浄・滅菌がメインですが、ユニット周りや床なども綺麗にした状態で帰宅します。

いかがでしたでしょうか☺️?

歯科助手は表に出る仕事ばかりではありませんが、先生のもう一つの手として、患者さんが安心して治療を受けられるように日々サポートしています。

怖いな、不安だな、先生には言いにくい…などありましたら、いつでもお気軽にお声がけください。

歯科助手は、患者さんにとっていつでも一番身近な存在でいられるよう努めています。

冬に多いお口のトラブル

2026年1月24日

こんにちは、歯科医師の大石です。当院のブログをご覧いただきありがとうございます

新しい年を迎え、寒さが一段と厳しくなってきましたね。実は、冬は季節特有の要因から、お口のトラブルが増えやすい時期であることをご存知でしょうか?

今回は「冬に多いお口のトラブル」をテーマに、その原因と対策について分かりやすく解説します。

1. 冬に「歯がしみる」のはなぜ?

冬になると「冷たい水でうがいをすると歯がキーンとしみる」というご相談が急増します。これには主に3つの理由があります。

- むし歯による痛み: 虫歯が進行してくると冷たい水が染みることがあります。虫歯の程度によっては神経を取る必要があることも…

- 歯周病で歯茎が下がることでの痛み:歯周病で歯茎が下がると根っこが露出して染みやすくなります。

- 歯が削れたり、ヒビによる痛み: 噛み締めや歯磨きのし過ぎによって歯が一部欠けたり、ヒビが入ることで冷たい水が染みることがあります。歯医者さんですら見落としてしまうこともある細かいヒビが入っていることも…

- 酸性食品などによるもの:お酢や清涼飲料水などの酸性食品の頻回摂取を行うと歯が溶けて滲みやすくなることがあります。

- ホワイトニングなど薬剤によるもの:ホワイトニングの薬剤を使用すると染みることがあります。適量を適正に使用し、異常が出たら相談しましょう。

【対策】

単純な知覚過敏であれば知覚過敏用の歯磨き粉で改善することもあります。虫歯などの病気が隠れていることもあるので気になる方は早めの受診をお勧めします。

2. お口の中も「乾燥」に注意!

冬は空気が乾燥していますが、実はお口の中も乾燥しやすくなっています。

- ドライマウスの進行: 外気の乾燥に加え、暖房器具の使用、水分摂取量の減少によって唾液の分泌量が減り、お口の中が乾いてしまいます。

- 唾液の重要な役割: 唾液には「お口の中を洗浄する」「細菌の繁殖を抑える」「再石灰化(歯を修復する)」という大切な働きがあります。

唾液が減ると、虫歯や歯周病のリスクが高まるだけでなく、口臭の原因にもなります。年齢とともに唾液の量が減ることがあります。

【対策】

こまめな水分補給を心がけましょう。また、よく噛んで食べることで唾液の分泌を促したり、唾液腺マッサージを行うのも効果的です。唾液を作る唾液腺の病気も隠れていることがあります。

3. 歯ぐきの腫れと免疫力の関係

「年末年始の忙しさが落ち着いた頃に歯ぐきが腫れた」という方も多くいらっしゃいます。

冬は寒さによるストレスや、不規則な生活(忘年会・新年会など)で免疫力が低下しがちです。普段は大人しくしている歯周病菌が、体の抵抗力が弱まった隙を狙って暴れ出し、炎症を引き起こします。

【対策】

十分な睡眠とバランスの良い食事をとり、免疫力を維持しましょう。また、疲れが溜まっている時こそ、丁寧なブラッシングを心がけてください。

お口の健康を守るために

冬に起こりやすいお口のトラブルについて説明しました。

「冷たい水がしみるだけだから」「ちょっと腫れただけだから」と放置せず、違和感があればお早めにご相談ください。万全のケアで、寒い冬も健やかなお口で過ごしましょう!

あなたの親知らず、抜くべき?残すべき? – 判断基準と注意点

2025年12月27日

こんにちは!歯科医師の水野です。

早いもので今年も残すところ数日になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

親知らず(智歯・第三大臼歯)は、多くの方が一度は悩むテーマではないでしょうか。「痛いから抜いた方がいい?」「まっすぐ生えているなら残していい?」など、疑問は尽きません。

今回は、「抜歯した方が良い親知らず」と「そのまま残せる親知らず」の判断基準をわかりやすく解説します。

🦷抜歯が強く推奨される親知らず

親知らずの抜歯が必要かどうかを判断する最も重要な基準は、「病気やトラブルの原因になっているか」、または「将来的に重大なトラブルを起こす可能性が高いか」です。

1. 隣の歯を脅かす親知らず

親知らず自体は無症状でも、隣に生えている大切な第二大臼歯(奥から2番目の歯)に悪影響を与えている場合は、抜歯が強く推奨されます。

• 隣接歯の虫歯: 中途半端に生えている親知らずと隣の歯の間に汚れが溜まり、隣の歯を深く虫歯にしてしまう。

• 隣接歯の歯周病: 親知らず周囲の歯周ポケットが原因で、隣の歯を支えている骨(歯槽骨)が溶けてしまう。

• 歯根の吸収: 埋まっている親知らずが、隣の歯の根を圧迫し、吸収させている。

2. 病的な変化を起こしている親知らず

親知らず自体に何らかの病変がある場合も抜歯の対象です。

• 智歯周囲炎の再発: 腫れや痛みが繰り返し起きる場合。

• 治療困難な虫歯: 傾いて生えているなど、通常の治療器具が届かず、虫歯の治療や清掃ができない場合。

• 嚢胞(のうほう)や腫瘍の形成: 埋伏した親知らずの周囲に袋状の病変や腫瘍ができている場合。

🦷そのまま残せる親知らず

一方で、親知らずが健康な状態を保ち、トラブルを起こしていない場合は、抜歯せずに残すという選択肢が優先されます。

1. 機能している親知らず

• まっすぐ生えて噛み合わせに参加している: 上下の歯としっかり噛み合っており、清掃状態も良好で、虫歯や歯周病の心配がない場合。将来、ブリッジなどの土台(支台歯)として使える可能性もあります。

2. 完全に埋まっていて無症状の親知らず

• 完全に骨の中に埋伏し、無症状: レントゲンやCTで確認して、隣の歯にも影響がなく、嚢胞などの病変も見られない場合。この場合、将来的な病変発生を防ぐため、定期的な経過観察が必要です。

🦷抜歯を考えるなら「若いうちに」

もし、あなたの親知らずが抜歯の適応であると診断された場合、一般的に15歳〜25歳頃の抜歯が推奨される傾向があります。

これは、年齢が若いほど、親知らずの根が完全に完成しておらず、骨も柔らかいため、抜歯の手術自体が比較的容易で、術後の回復も早いためです。高齢になるほど、骨が硬くなり、手術の難易度や合併症のリスクが高まる傾向があります。

🌟 大切なのは「個別診断」です

親知らずの抜歯は、患者さんごとのお口の状態、レントゲンやCTの所見、そして全身の状態を総合的に判断して決定されます。

「痛くないから大丈夫」と自己判断せず、まずは一度、歯科医院での精密な検査を受けることをお勧めします。当院では、患者さんの負担を最小限に抑えつつ、安全で確実な治療計画をご提案いたします。

ご自身の親知らずの状態についてご不安な方は、お気軽にご相談ください。

銀歯と白い被せ物どっちがいい?

2025年12月15日

こんにちは!歯科医師の津田です!

あと2週間ちょっとで今年が終わりますね🥹

1年あっという間です🫢

さて、銀歯と白い被せ物についてです。

むし歯が大きい歯や根管治療をした歯などには被せ物を行うことが多いです。

銀歯はいわゆる金銀パラジウム合金という材料でできている被せ物です。

【メリット】

・保険適応で費用が安い

・強度がある

【デメリット】

・色が目立つこと

・二次カリエス(むし歯)になりやすい

→歯と銀歯はピッタリ接着しないので隙間から細菌が入り込みやすいため

・歯ぐきが黒ずむことがある

・金属アレルギーのリスクがある

保険でも歯の部位によって白い被せ物ができます。

CAD/CAM冠というプラスチック系の材料でできている被せ物です。

【メリット】

・白くて目立ちづらい

・保険適応で費用が安い

【デメリット】

・割れたり欠けやすい

→咬合力が強い人、歯ぎしりやくいしばりをする人には向いてません

・二次カリエス(むし歯)になりやすい

→細菌や汚れがつきやすい材料のため

メリットに比べてデメリットが多いです。

安い分、長持ちしないのが保険診療の被せ物です。

歯科医師をしていると、保険診療の材料は自分の歯には選ばないですね😂

そしたら何がいいのかというと保険外診療の被せ物がやはり高価ではありますが、長く持つ被せ物です。

◉セラミック冠

【メリット】

・白くて目立ちづらい、また時間が経っても変色しづらい

・ピッタリ入るので二次カリエスになりづらい

→長持ち✨

・強度がある

【デメリット】

・高価 約10万円ほど

◉ゴールド冠

【メリット】

・ピッタリ入るので二次カリエスになりづらい

→さらに噛み合わせによって延びてくれるのでめちゃめちゃピッタリ✨

・強度がある

【デメリット】

・高価 約10万円ほど

・色が目立つ

歯を何度も削ると無くなっていってしまいます。

治療回数が少なく済むセラミック冠やゴールド冠がおすすめです!

白くしたければセラミック冠、二次カリエスのリスクを減らすといった機能性を重視するならゴールド冠ですね👑

被せ物はいろんな種類があるので悩まれると思います。

お気軽に歯科医師、歯科衛生士、TCにお尋ねくださいね😊

CEセミナー コンポジットレジンコースに行きました!

2025年12月9日

こんにちは!歯科医師の坂牛です。朝晩冷え込みが厳しいですね。インフルエンザが猛威を奮っていますが、皆さま元気にお過ごしでしょうか。

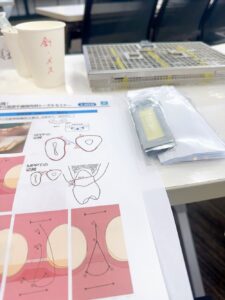

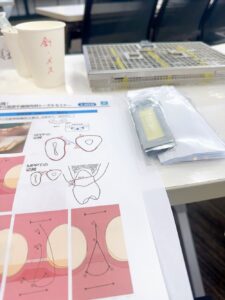

11月の連休を利用し、名古屋でセミナーを受講して来ました。歯の外傷と自家歯牙移植の治療で世界的に有名な月星光博先生が主催するCEセミナーのコンポジットレジンコースです。

コンポジットレジンとは、むし歯治療の時に詰めるプラスチックの材料です。

コンポジットレジン修復のメリットは歯を削る量を最小限に留めることが可能な点・劣化しても補修がしやすい点・治療の回数が少なく済む点です。

反対にデメリットは、セラミックや金属に比べて強度が弱い点・経年的に咬耗によるすり減りが起こる点です。

歯の状態により、コンポジットレジンとセラミック、金属を適切に使い分けることが大事です!

最近はレジン材料の向上も目覚ましく、正しく処理を行えば長期的に良い状態を保つことがと可能です。

CEセミナーではコンポジットレジンの材料学について学んだ後、前歯や奥歯の色々な虫歯に対してコンポジットレジン修復をする実習を行いました。

実習では丁寧に教えていただき、逐一質問しながら練習できます。お勧めの材料や器具も沢山紹介していただき盛り沢山のセミナーでした。

もしご興味のある歯科医師の方がこのページをご覧になっていたら、受講をお勧めします!

以上、坂牛でした。

家で気軽にできる 。かんたん口腔機能トレーニング!

2025年12月3日

こんにちは。歯科医師の蔡です。

12月に入り、寒い日も増えてきて、インフルエンザも流行しはじめています。

実は口腔機能を上げると、免疫力を高める効果があります。

お口の筋力は、食べる・飲む・話す・呼吸するといった、毎日の生活にとても大切です。

最近では、長いマスク生活やスマホ姿勢の影響で、口呼吸になりやすい人が増えています。

今回は、今日からできる4つのかんたんトレーニングをご紹介します。

どれも家でできるので、気軽に続けてみてください。

1. 「あいうべ体操」— お口全体を大きく動かす基本トレーニング

● やり方

「あ」:口を大きく開ける

「い」:口を横に広げる

「う」:しっかりすぼめる

「べ」:舌を前に突き出す

→ **1日2~3セット(各10回)**が目安です。

● 効果

舌・唇・頬の筋力アップ

鼻呼吸の習慣化に役立つ

表情筋の改善

いびき・口呼吸の予防

2. 「ピロピロトレーニング」— 舌の持久力・口唇の筋力アップ

● やり方

市販の「ピロピロ笛」を口に軽くくわえる

鼻呼吸をキープしたまま、できるだけ長く吹く

10秒以上吹けると理想

1日3~5回を目安に

● 効果

舌の筋持久力の強化

唇を閉じるチカラの向上

口呼吸の改善

飲み込み機能のサポート

当院では以下のトレーニング専用のピロピロ笛の販売も行っています。

強度によって3種類あるので自分の力量にあった器具を選択できます。

3. 口呼吸改善トレーニング(口閉じトレーニング)

● 方法①:リップ閉鎖(口を閉じる)トレーニング

唇を軽く閉じる

その状態を5〜10秒キープ

これを10回繰り返す

1日2~3セット

→ 唇を閉じる筋肉(口輪筋)が強くなり、自然に口が閉じやすくなります。

● 方法②:ベロ(舌)の正しい位置トレーニング

舌の先を上の前歯のすぐ後ろ「スポット」に軽くつける

舌全体を上あごに吸いつけるイメージで持ち上げる

鼻呼吸のまま10秒キープ

10回繰り返す

→ 舌の位置が整うと、鼻呼吸がしやすく・口が開きにくい状態になります。

● 効果

口呼吸から鼻呼吸への切り替えをサポート

唇を閉じる筋力アップ

顎の位置が安定し、姿勢改善にもつながる

4. ガム噛みトレーニング(咀嚼リズムを整え、筋力アップ)

● 用意するもの

● やり方

ガムを口に入れ、左右バランスよく噛む

リズムよく、“カチカチ”と歯をぶつけないようにゆっくり噛む

1回につき 5~10分 を目安に

1日1~2回がおすすめ

● 効果

咀嚼筋(噛む筋肉)の強化

唾液量アップでむし歯・口臭予防

舌・頬・唇の筋肉が連動して鍛えられる

“口がぽかん”を防ぎ、鼻呼吸しやすくなる

まとめ

お口の機能は、気づかないうちに少しずつ低下しますが、

毎日のかんたんなトレーニングでしっかり改善・予防できます。

気になる症状や続け方の相談は、いつでもスタッフにお声がけください。

歯周外科のセミナーに参加してきました!

2025年12月1日

こんにちは。歯科医師の津田です。

12月に入りましたね⛄️個人的に今月は温泉に行く予定が2件あるのでとても楽しみです♨️

8/16.17、11/29.30の4日間で、岩野先生の「明日から実践!ベーシックから見直す歯周外科トータルセミナー」に参加してきました。

津田が研修医のときからお世話になっている水野デンタルクリニックの先生2人と参加しました。

2つ年上の先生でとても勉強熱心で、研修医時代は一緒に残って練習に付き合ってくれた優しい先生方です!

そんなとてもお世話になった先生と一緒のセミナーに受けられるようになったことがまず嬉しいです。

1.2日目は歯周病の基本的な知識、フラップオペ、遊離歯肉移植術などを学びました。

3.4日目はアドバンスな内容で、歯根が露出した歯に行う根面被覆術や切開ラインが狭くて低侵襲で行うやり方などを教わりました。

4日間で豚の顎を5頭使用して、歯周外科の技術向上に努めてきました。

歯周病を治せるようにレベルアップしてきたので、ぜひ当院での歯周病の治療を受けにきてください!お待ちしております。

当院の最新機器をご紹介いたします!

2025年11月22日

ブログを見に来て頂いた皆様こんにちは、こんばんは歯科医師の鈴木です。

朝夕はひときわ冷え込むようになりましたが皆さんはどうお過ごしでしょうか?

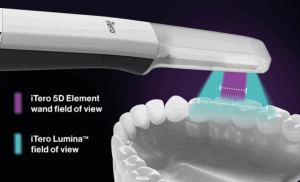

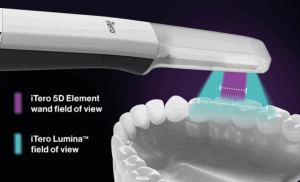

本日は当医院で導入されました最新口腔内スキャナー『アイテロ ルミナ』の紹介となります。

従来のアイテロとの比較

- 6個のマルチアングルカメラを搭載

- 25mmの最大撮影深度

- 3倍のスキャン範囲

- ワンドのサイズが50%小型化、45%軽量化

- 2倍のスキャン速度

![]()

これにより複雑で難易度の高い症例に対してより正確なスキャンを実現します。

そもそも口腔内スキャナーとは?

歯科治療において、従来の粘土のような印象材を使わずに、歯や歯茎の状態を小型カメラでスキャンし、精密な3Dデジタル画像(データ)として記録する医療機器です。

メリットとデメリット

メリット

・患者の負担軽減:従来の印象材特有の臭いや粘度がない為型取りに伴う不快感が大幅に減少されます。

・高精度なデータ: デジタルデータは非常に精密でひずみが少なく、適合性の高い補綴物(詰め物・被せ物)やマウスピースの作成につながります。

・データ保存と共有の効率化: 口腔内の情報をデジタルで保存・管理しやすくなります。

・治療期間の短縮と環境に配慮した:スキャンデータはすぐに技工所に送れるため、石膏模型を作る手間がなくなり、製作日数を短縮できます。また石膏模型を廃棄する必要がなく環境面においても優れています。

デメリット

・保険適用に条件がある: 保険適用となるには一定の条件を満たす必要があります(自由診療となる場合が多い)。

・口腔内の状態によっては、従来の方法での型取りが適している場合があります。

(まとめ)

口腔内スキャナーを用いた型取りは従来の型取りに比べ寸法変化が少なく、より正確で精密な被せ物やマウスピース型の矯正を作製する事ができます。

精密な被せ物を入れる事により2次う蝕や歯茎周りの炎症を防ぎ、歯の健康寿命を延ばす事にも繋がります。

本日は当ブログを最後まで読んで頂きありがとうございました。

これからも皆様の歯の健康をお祈り申し上げます。

マウスピース矯正を始める前に知りたい!メリットとデメリット

2025年11月13日

こんにちは!

歯科衛生士の宮内です。

一気に冷え込み、いよいよ冬が近づいてきましたね。

みなさん、体調には十分気をつけてください。

「歯並びをきれいにしたいけれど、銀色のワイヤーが見えるのは抵抗がある…」

「接客業だから、目立たずに矯正治療がしたい」

最近、このようなお悩みで「マウスピース矯正」に関心を持たれる方が非常に増えています。

透明で目立たないマウスピース矯正は非常に魅力的な治療法ですが、治療を始めてから「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためには、

良い点(メリット)だけでなく、知っておくべき注意点(デメリット)も理解しておくことが大切です。

この記事では、マウスピース矯正を検討している皆さまが、ご自身に合った治療法を選べるよう、メリットとデメリットを分かりやすく解説します。

そもそも、マウスピース矯正とは?

マウスピース矯正(アライナー矯正とも呼ばれます)は、従来のワイヤーを使う矯正とは異なり、透明なプラスチック製のマウスピースを使って歯を動かす治療法です。

患者さん一人ひとりの歯型に合わせて作られたマウスピースを、治療計画に沿って1〜2週間ごとに新しいものに交換していくことで、少しずつ理想の歯並びに近づけていきます。

🤩 マウスピース矯正の「5つのメリット」

まずは、マウスピース矯正が選ばれる理由、その魅力的なメリットから見ていきましょう。

1. 【見た目】透明で目立たない!周囲に気づかれにくい

これが最大のメリットと言えるでしょう。

装着するマウスピースは透明なため、非常に目立ちにくいのが特徴です。

会議中や接客中、友人との食事の際も、矯正していることに気づかれることはほとんどありません。

「矯正中の見た目」がネックで治療をためらっていた方にとって、大きな後押しとなります。

2. 【快適さ】取り外し可能!食事も歯磨きもいつも通り

ワイヤー矯正と違い、マウスピース矯正はご自身で簡単に取り外すことができます。

- 食事: ワイヤー矯正のように「食べ物が装置に挟まる」「硬いものが食べられない」といったストレスがありません。食事の際は外し、普段通り好きなものを楽しめます。

- 歯磨き: 装置を外して隅々まで歯ブラシが届くため、非常に衛生的です。ワイヤー矯正に比べて、矯正中の虫歯や歯周病のリスクを低く保つことができます。

3. 【痛み・違和感】ワイヤー矯正と比べて痛みが少ない傾向

ワイヤー矯正は、装置が口の中の粘膜に当たって口内炎ができやすい、というデメリットがありました。

マウスピース矯正は、滑らかなプラスチック製のため、口内炎などのトラブルが起こりにくいのが特徴です。

また、歯を動かす力も比較的マイルドにかけるため、ワイヤーを調整した直後のような強い痛みを感じることは少ないと言われています。

(※歯が動く違和感や、交換直後の締め付け感は個人差があります)

4. 【金属アレルギー】金属を一切使用しない

装置は医療用のプラスチック製です。

金属を一切使用しないため、これまで金属アレルギーが心配で矯正治療を断念していた方でも、安心して治療を受けることができます。

5. 【通院】通院回数が比較的少ない

ワイヤー矯正は、月に1回程度、ワイヤーの調整や交換のために通院が必要なのが一般的です。

マウスピース矯正の場合、治療計画に基づいた複数のマウスピースを事前にお渡しできるため、通院回数を1ヶ月半〜3ヶ月に1回程度に抑えられるケースが多くあります。お仕事や学業で忙しい方、遠方から通院される方にとっても大きなメリットです。

🤔 知っておくべき「4つのデメリット(注意点)」

素晴らしいメリットがたくさんありますが、逆に「大変なこと」「守らなければならないルール」も存在します。

ここをしっかり理解することが、治療成功の鍵です。

1. 【自己管理】「1日20〜22時間以上」の装着が必須

これが最も重要なポイントです。 マウスピース矯正は、患者さんご自身の協力が不可欠な治療法です。

決められた装着時間(食事と歯磨きの時間以外、ほぼ1日中)を守れないと、計画通りに歯が動きません。

「外している方が楽だから」「ついうっかり」と装着時間が短くなると、治療期間が延びてしまったり、最悪の場合、マウスピースが合わなくなって作り直しになったりする可能性もあります。

2. 【手間】飲食のたびに「着脱」と「清掃」が必要

メリット(取り外せる)の裏返しでもあります。

- 水以外の飲食はNG: マウスピースを装着したまま糖分や酸を含む飲み物(ジュース、コーヒー、スポーツドリンクなど)を飲むと、マウスピースと歯の間に糖分が入り込み、虫歯のリスクが急激に高まります。

- 着色の問題: コーヒー、紅茶、カレーなど色の濃いものを飲食する際も、必ず外す必要があります。

- 毎食後の歯磨き: 食後に歯磨きをせずマウスピースを戻すと、食べカスが残ったまま歯を密閉することになり、これも虫歯や口臭の原因となります。

「ちょっとだけ間食」「カフェで一息」といった場合でも、着脱と清掃が必要になるため、ライフスタイルによっては面倒に感じるかもしれません。

3. 【適応】すべての歯並びに対応できるわけではない

マウスピース矯正は進化していますが、残念ながら万能ではありません。

抜歯が必要なケースや、骨格的なズレが非常に大きい重度の症例では、マウスピース矯正だけでは治療が難しかったり、ワイヤー矯正の方が効率的であったりする場合があります。

ご自身の歯並びがマウスピース矯正に適しているかどうかは、精密検査をしてみないと分かりません。

4. 【管理】紛失・破損のリスク

取り外しができるため、外したマウスピースの管理もご自身の責任となります。

よくあるトラブルが、「外食時にティッシュにくるんで置いていたら、そのまま捨ててしまった」「ペット(特に犬)にイタズラされて壊された」といったケースです。

紛失・破損すると、再作成のために時間と費用がかかる場合があるので、専用ケースでしっかり管理する必要があります。

💡【まとめ】マウスピース矯正が向いている人・注意が必要な人

メリットとデメリットを踏まえて、どのような方に適しているかまとめます。

<マウスピース矯正がおすすめな人>

- 「矯正していることを他人に知られたくない」人

- 「食事や歯磨きを今まで通り快適に行いたい」人

- 「装着時間を守れる自信がある」自己管理が得意な人

- 「金属アレルギーが心配な」人

- 「頻繁な通院が難しい」人

<ワイヤー矯正なども検討した方が良い人>

- 「ついサボってしまう、ズボラさん自覚がある」人

- 「間食や飲み物を飲む回数が非常に多い」人(着脱がストレスになるかも)

- 「歯並びの乱れが非常に大きい」人(適応外の可能性があるため要相談)

まずは「知ること」から始めましょう

マウスピース矯正は、ルールをしっかり守ることができれば、見た目や快適さにおいて非常に優れた治療法です。

しかし、ご自身のライフスタイルや性格、そして何より「現在の歯並びの状態」に合っているかどうかが最も重要です。

「私の場合はどうなんだろう?」「費用は?期間は?」と少しでも気になったら、まずは専門家である歯科医師にご相談ください。

マウスピース矯正で治療可能か、期間はどれくらいか、などもシミュレーションできます。 お気軽にご相談ください。

初診の流れについて

2025年10月22日

こんにちは!

歯科技工士の今井です🦷

.

金木犀の香りが心地よい季節になりました🌼

グッと気温も下がり、冬がすぐ側まで近づいていますね⛄️

体温調節が難しい時期なので、温かい物を飲んで過ごしてくださいね!

.

.

今回は、【当院の初診の流れ】についてご紹介します。

今やコンビニより件数が多いと言われる歯医者さん。

初めて行く場所って少し緊張しますよね。

でも、事前に流れを知っておくことで、安心して受診することができます😊

ぜひ歯科医院選びの参考にしてください✨

.

⸻

.

① 予約・来院準備

当院は【完全予約制】です。

お電話または当院のHPからwebでご予約いただけます。

予約時にお口の中で気になることや困っていることを伝えていただけると、スムーズに診療のご案内ができます!

.

⸻

.

② 受付・問診票の記入

来院後は、受付でお名前をお伝えいただき、問診票をご記入いただきます。

お悩みや症状、既往歴、服用中のお薬などを詳しく教えてください。

待合室は明るく清潔な空間で、リラックスしてお待ちいただけます✨

.

⸻

.

③ 検査

お口の中を拝見し、レントゲン撮影や口腔内写真の撮影を行います。

むし歯や歯周病の有無、噛み合わせ、歯並びなどを丁寧にチェックします。

矯正を検討されている方には、骨格や歯列の状態を詳しく確認するため、追加でレントゲンを撮影する場合もあります。

.

⸻

.

④ 現状の説明

検査結果をもとに、担当の歯科医師から現在のお口の状態・おおまかな治療方針についてご説明します。

基本的に初診時は処置をおこないません。

歯科医師が必要と判断した場合のみ応急的に処置をおこなう場合があります。

「どんな治療が必要か」「期間や費用はどれくらいか」など、気になることは何でもご相談ください。

.

⸻

.

⑤ 治療スタート・次回予約

説明内容にご納得いただけましたら、次回以降で治療を開始します。

お口の中の状況によっては別日で再度カウンセリングをおこない、治療方針や費用についてのご案内をすることもあります。

※カウンセリングについて更に詳しく知りたい方は、こちらの記事もお読みください📚

TCとカウンセリングについて

治療方針が決まり次第、むし歯治療・クリーニング・矯正治療など、状態に合わせて進めていきます。

.

⸻

.

🪥初診時の持ち物

•マイナンバーカードまたは保険証

•薬手帳または服用中のお薬のメモ

•(紹介状※お持ちの方のみ)

.

⸻

.

.

初診は、お口の健康を守る第一歩。

少しでも不安を和らげられるよう、スタッフ全員が丁寧にサポートいたします。

ぜひ安心してお越しください😊

みなさまのご来院をお待ちしております!

バキュームはお水や唾液を吸うだけではありません。歯を削る機械などでお口の中が傷つかないように、舌や頬を保護したり、歯科医師が治療しやすいようにお口の中のスペースを確保する役割もあります。

バキュームはお水や唾液を吸うだけではありません。歯を削る機械などでお口の中が傷つかないように、舌や頬を保護したり、歯科医師が治療しやすいようにお口の中のスペースを確保する役割もあります。