お子さまの一時お預かりについて

2025年10月6日

こんにちは。

歯科助手・トリートメントコーディネーターの川上です。

10月に入り、朝晩の空気がぐっと冷たく感じられるようになってきましたね。

季節の変わり目は体調を崩しやすい時期です。

お口の中も乾燥しやすくなるため、水分補給をこまめに行い、体調管理を気をつけましょう。

さて、今日は当院が行っている「お子さまの一時お預かり」についてお話しします。

小さなお子さまがいると、歯医者に通うのもなかなか大変ですよね。私自身も二児の母なので、その大変さを実感しています。

そんなお父さん・お母さんにも安心して治療を受けていただくため、当院ではお子さまの一時お預かりをしています。

🍼一時お預かりのご利用について👦🏻👧🏻

・お預かりは保護者の治療中のみとなります。

・食事・おむつ交換は行っておりません。

(水分補給は持参していただければ対応可能です。)

・首が座ったお子さま(おおよそ生後3〜4か月頃〜)

が対象となります。

・完全予約制のため、事前のご予約をお願いします。

・ご利用の際は、予約時間の10分前にお越しくださ

い。

🧸お預かり場所🥁

平日(午前)・土曜日→総合歯科キッズスペース↓

平日(午後)→さとう歯科2階キッズスペース↓

当院では、安全面を考慮し、母子分離での治療を推奨しております。最初は泣いてしまうお子さまもいらっしゃいますが、保育士や子育て経験があるスタッフが優しく対応しますので、安心して治療を受けて下さい。

また、お預かりをご利用の際は、「船橋こども歯科」の受診をお願いしております。

まだ歯が生えてないお子さまも歯医者に慣れてもらう良いきっかけになります。

ご希望の方は、ご予約時またはスタッフまでお気軽にお声がけください。

「保存修復」のセミナーに行ってきました

2025年9月24日

こんにちは!

歯科医師の村上です。

先日「保存修復」のセミナーを受けてきました。

「保存修復」とはできるだけ歯を抜かずに「保存」し、失われた歯の形態や機能を「修復」することを目的としたものです。

歯の形態を失う原因は虫歯や怪我、歯軋りなど様々ですがそれをコンポジットレジンという樹脂でできた材料で埋めたり金属やセラミック、ジルコニアなどを被せたりして治していきます。

歯に材料を埋めたり被せたりする上でとても大事なのが「接着」という作業です。

歯に材料をしっかり接着させることで、歯と詰め物のすき間から細菌が入り込むのを防ぎ、再び虫歯になるリスクを大きく減らすことができます。

もし接着が弱ければ、見た目にはきれいに治っていてもすき間から少しずつ汚れが侵入し、数年後にまたむし歯を繰り返してしまうこともあります。

逆に、正しく接着できれば削る量を最小限に抑えられ、ご自身の歯を長く残すことができます。

では、どうすればしっかり接着できるのか?

実は「歯を乾燥させること」がとても大切なんです。

唾液や水分が残っていると、接着剤の性能が十分に発揮できません。そのため、私たち歯科医師は風をかけて歯を乾かしたり、「ラバーダム」というゴム製のシートを歯に装着して治療を行います。

接着を成功させるために、実は患者さんにも頑張っていただきたいことがあります。

それは「毎日の歯ブラシ」です。

なぜかというと、歯に汚れ(プラーク)が残っていたり、汚れが原因で歯ぐきに炎症があると、材料が歯にしっかりくっつきにくくなってしまうからです。さらに炎症があると、ちょっとした刺激で歯ぐきから血が出やすくなります。この「血液」が接着の最大の妨げとなり、せっかくの治療の質を下げてしまうことがあります。

つまり、歯科医院で行う乾燥やラバーダムによる工夫に加えて、患者さんご自身の毎日のセルフケアが、良い治療結果を得るために欠かせない要素なのです。

そのため、普段の歯ブラシを丁寧に行っていただくことや、定期的に歯科医院でクリーニングを受けていただくことが、より確実で長持ちする治療につながります。

保存修復は「歯科医師が治す治療」ではなく、「患者さんと一緒に歯を守る治療」です。

これからも学んだことを生かしながら、患者さんの大切な歯を一本でも多く残していけるよう努めてまいります。

よく聞くあの歯科用語、どんな意味か知っていますか?

2025年9月22日

こんにちは!歯科医師の大石です。

皆さんは、歯医者で「〇〇ですね」「△△しましょう」なんて言われた時、「それってどういう意味だろう?」と疑問に思ったことはありませんか?実は、歯科の世界には独特な専門用語がたくさんあります。

今回は、皆さんが一度は耳にしたことがあるかもしれない歯科用語をいくつかピックアップして、その意味を分かりやすくご紹介したいと思います。これを知っておけば、歯医者さんとの会話ももっとスムーズになるかもしれませんよ!

1. 虫歯の進行度を表す「C1、C2、C3、C4」

虫歯の進行度合いを表現するのに使われるのが、この「C1(シーワン)」「C2(シーツー)」などの記号です。

- C1:エナメル質の虫歯

- 歯の表面の一番硬い層である「エナメル質」に限られた小さな虫歯です。痛みはほとんどなく、治療も比較的簡単に済むことが多いです。

- C2:象牙質の虫歯

- エナメル質の内側にある「象牙質」にまで達した虫歯です。冷たいものがしみたり、軽い痛みを感じたりすることがあります。

- C3:神経まで達した虫歯

- 象牙質の内側にある「歯髄(しずい)」、つまり歯の神経にまで虫歯が進行してしまった状態です。強い痛みを感じることが多く、根管治療(神経の治療)が必要になることがほとんどです。

- C4:歯の根だけになった虫歯

- 虫歯がさらに進行し、歯の大部分が崩壊して歯の根だけが残っている状態です。治療が難しく、残念ながら抜歯になることも少なくありません。

虫歯は早期発見・早期治療が大切です。C1のうちに見つけられれば、削る量も少なく済みますよ。

2. 歯周病治療でよく聞く「スケーリング」と「ルートプレーニング」

歯周病治療で「今日はスケーリングしましょう」「ルートプレーニングが必要です」と言われたことがある方もいらっしゃるかもしれませんね。

- スケーリング

- 歯石を除去する処置のことです。歯の表面や歯ぐきの境目に付着した歯石を、専用の器具を使って取り除きます。歯石は細菌の温床となり、歯周病を悪化させる原因になるため、定期的な除去が不可欠です。

- ルートプレーニング

- スケーリングで取り除けない、歯周ポケットの奥深くにある歯の根の表面に付着した歯石や、細菌に汚染されたセメント質(歯の根の表面を覆う組織)を除去し、根の表面を滑らかにする処置です。歯の根をきれいにすることで、歯ぐきが再び健康な状態に戻りやすくなります。

どちらも歯周病治療の基本となる大切な処置です。

3. 被せ物の種類「インレー」と「クラウン」

虫歯を削った後、その穴を埋めたり、歯全体を覆ったりする被せ物にも種類があります。

- インレー(詰め物)

- 虫歯を削った範囲が比較的小さい場合に、部分的に歯を補う詰め物です。例えば、歯の溝や側面にできる虫歯の治療によく使われます。

- クラウン(被せ物)

- 虫歯が大きく進行して歯の大部分を削った場合や、根管治療を行った後に、歯全体を覆う被せ物です。歯の形や機能を回復させ、保護する役割があります

これらの被せ物には、保険適用となる銀歯の他、見た目が自然なセラミックなど、様々な素材があります。

いかがでしたでしょうか? これらの用語の意味を知ることで、ご自身の歯の状態や治療内容について、より深く理解していただけたら嬉しいです。

ご自身の歯のことで気になることや、もっと詳しく知りたいことがあれば、どうぞお気軽に私にご相談ください。皆さんが健康な歯を維持できるよう、全力でサポートさせていただきます!

当院では、患者様一人ひとりに合わせた丁寧なカウンセリングと治療を心がけております。お口の健康は全身の健康にも繋がります。ぜひ一度、お気軽にご来院ください。

皆さんのご来院を心よりお待ちしております。

保険治療と自費治療って何が違うの?

2025年9月20日

歯科医師の蔡です。

歯科医院に行くと、治療を受ける際に保険治療と自費治療についての説明を受けた方もいると思います。

一般的に自費治療は高額で、なかなか受け入れにくい側面もあると思いますが、保険治療とどういった面が違うのか簡単に説明したいと思います。

歯科治療には大きく分けて「保険治療」と「自費治療」があります。

同じ治療内容に見えても、使える器具や材料、治療にかけられる時間などに違いがあります。今回はその違いをわかりやすくご紹介します。

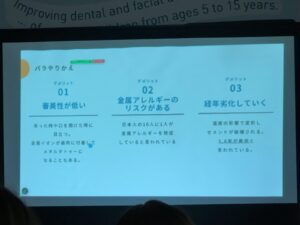

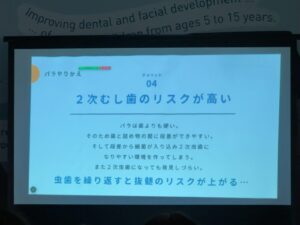

1. 精密治療の違い

保険治療

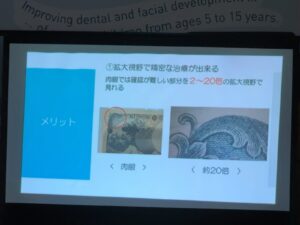

保険で認められている範囲内で治療を行うため、使用できる機材や工程に制限があります。例えば、肉眼での治療が中心となり、患部の細かい部分までは確認が難しい場合があります。

自費治療

マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を使用し、肉眼では見えないレベルの細部まで確認しながら治療できます。また、ラバーダム(治療部位を唾液や細菌から守るシート)を用いることで、より清潔かつ精密な治療が可能です。結果として、再発のリスクを抑え、長持ちしやすい治療につながります。

2. 材料の違い

3. 治療にかけられる時間の違い

まとめ

保険治療は「最低限の機能回復」を目的としています。

一方で、自費治療は「より精密に、より美しく、より長持ちする治療」を目指せる選択肢です。

どちらを選ぶかは患者さんのご希望やお口の状態によって異なります。

気になる方はお気軽にご相談ください。

口腔機能低下症について

2025年9月8日

こんにちは!歯科医師の津田です😊

9月に入りましたが暑い日が続きますね☀️

早く涼しく過ごしやすい天候になってほしいです🍁

さて今回のテーマは口腔機能低下症についてです。

まず口腔機能低下症とは、

加齢とともに筋力が落ちていくように、実はお口の働きも少しずつ衰えていきます。

お口の中のさまざまな機能(噛む、飲み込む、話すなど)が複合的に低下している状態を指します。

このお口の機能の衰えを総合的に診断したものが「口腔機能低下症」です。

口腔機能低下症のチェックポイントはこちらの項目です。

1. お口の中の汚れ(口腔衛生)

2. お口の乾燥具合

3. 噛む力(咬合力)

4. 舌や唇の動き(発音や口の動きの速さ)

5. 舌の押す力(舌圧)

6. 噛む能力(咀嚼機能)

7. 飲み込む力(嚥下機能)

これらの項目をチェックして基準値より低い場合は口腔機能低下症と診断していきます。

お口の機能は「食べる」「話す」「表情を作る」など、生活の質に直結します。

特に高齢になると、

• 食事が取りにくくなる → 栄養不足

• むせやすくなる → 誤嚥性肺炎のリスク

• 噛む回数減少 → 脳への刺激減少

といった悪循環に陥りやすいです。

全身状態の健康の影響にもつながります。

口腔機能低下症と診断されたら、お口のまわりの筋肉トレーニングやケアをしていきます。

パタカラ体操というお口の動きを鍛える運動、

舌の運動、

唾液腺マッサージなどのやり方を指導します。

自分は大丈夫と思っていても、もしかしたら口腔機能低下症になっているかもしれないので、まずは検査から受けてみてください!

低下しすぎていると筋力を取り戻すのはとても大変なので、早期に検査して現状を把握することが大切です。

特に入れ歯の方は噛む力が衰えやすいです。

要チェックです!

お口の衰えは、全身の健康への入り口でもあります。

ちょっとした違和感も放置せず、早めのチェックでおいしく・楽しく食べられる未来にしていきましょう!

ナイトガードの作成について

2025年9月1日

みなさんこんにちは!

歯科衛生士の嶋です。

まだ暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか?

みなさんは日常生活の中で 「歯ぎしり」や「食いしばり」 を他の人から指摘されたり、朝起きたときに 「顎が疲れてる」 などの経験をしたことはありませんか?

知らない間に歯や顎に大きな負担がかかってしまうことがあります。

そんな時に役立つのが 「ナイトガード」です。

ナイトガードは患者様一人ひとりの歯の形に合わせて作るマウスピースです。

〈使用目的〉

・歯ぎしり・食いしばりから歯を守る

・顎関節への負担を減らす

・被せ物やインプラントなどの補綴物を長持ちさせる

今回は、ナイトガードができるまでの流れを分かりやすくご紹介します。

1. 診察・カウンセリング

まずは歯科医院でお口の状態をチェックします。

・歯や歯ぐきの健康状態

・かみ合わせの確認

・歯ぎしりや食いしばりの症状の有無

患者様のお悩みや生活習慣もお聞きし、ナイトガードが必要かどうかを判断します。

2. 歯の型取り

まずは歯科医院で歯の型をとります。

柔らかい材料をお口に入れて数分待つと、歯の形がしっかりと写し取られます。

この型が、ナイトガードをぴったり作るための大切な第一歩です。

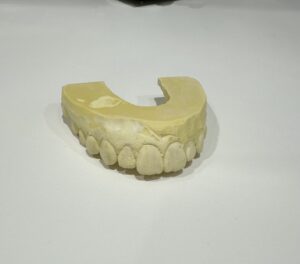

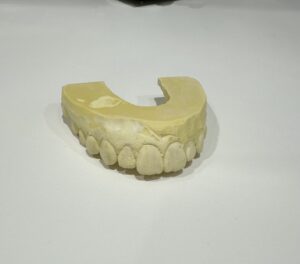

3. 歯の模型を作成

型取りが終わったら、その型に白い固まる材料(石膏)を流して、歯の模型を作ります。

この模型をもとに、ナイトガードの形を正確に整えていきます。

4. ナイトガードの成形

歯の模型に合わせて、透明なプラスチックを温めて密着させます。

こうして、患者様の歯にぴったり合うナイトガードが出来上がります。

5. 仕上げと調整

装置の角を丸くしたり、表面を滑らかに仕上げて完成です。

6.ナイトガードのセット

歯科医師の予約で、完成したマウスピースを実際にお口にはめてみて「しっかりフィットしているか」「噛み合わせは問題ないか」を確認してからお渡しします。初めて装着するときには、快適に使えるように少し調整が必要なこともあります。

※型取りから完成まで1週間ほどです。

ナイトガードは、自分の歯にぴったり合うことで歯ぎしりや食いしばりから歯を守るだけでなく、歯の歯周組織や顎の関節を守る働きもあります。

日常生活で気になる症状がありましたら、ぜひ当院にご相談下さい!

見えないむし歯の怖さ

2025年8月6日

こんにちは。

歯科衛生士の宮内です。

暑い日が続いていますが、皆さん体調はいかがですか?

暑い日には、冷たいジュースやアイスが食べたくなりますよね。

飲み過ぎ、食べ過ぎるとむし歯のリスクが急激にアップします。

要注意です!

今回のテーマは「見えないむし歯の怖さ」についてです。

「縁下カリエス」という言葉をご存知でしょうか?

むし歯といえば、歯の表面にできるものをイメージすると思いますが、

歯ぐきの下(歯肉縁下)で進行するむし歯があるのです。

それが「縁下カリエス」です。

<縁下カリエスの特徴>

• 歯ぐきの下にできるむし歯。

• 通常のむし歯と違い、歯ぐきで隠れているため発見が遅れることが多い。

• 差し歯や被せ物の縁から起こることが多い。

• 装着物の境目がわずかにずれていると、そこに細菌が入り込み、縁下カリエスを引き起こす。

• 進行が早く、深刻なケースになりやすい。

• 歯ぐきの下で進行するため、歯根(歯の根っこ)までダメージが及び、抜歯が必要になる場合も。

このように、歯ぐきの下で進行していくことから、「縁下カリエス」は非常に厄介なむし歯です。

⸻

<縁下カリエスの原因>

1. 適合が悪い被せ物・詰め物

2. 歯周病による歯ぐきの退縮

3. セルフケア不足(歯間ブラシやフロスの不使用)

4. 加齢による歯肉の後退

縁下カリエスの原因は様々です。

何よりも、被せ物の隙間や細かい部分の汚れを除去することで、むし歯を予防することができます。

⸻

<縁下カリエスの症状>

• 初期には自覚症状がほとんどない

進行すると…

• 歯ぐきの腫れや出血

• 被せ物が外れる

• 歯がしみる

• 歯ぐきから膿が出る

• 最終的には歯がグラグラすることも!?

⸻

<縁下カリエスの治療法>

○初期の場合

• 被せ物の除去・再作製

• むし歯部分の除去と樹脂やインレーで修復

○進行している場合

• 歯周外科手術(フラップ手術)で歯ぐきを開いて治療

• 歯根のダメージが大きい場合は抜歯

○抜歯後の選択肢は・・・

• インプラント

• ブリッジ

• 入れ歯

一度、歯を失うとインプラントやBrなどの大掛かりな治療になっていまします。

⸻

縁下カリエスを防ぐには?

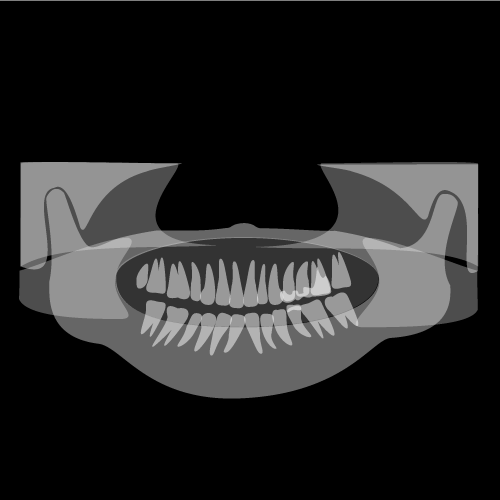

1. 定期的な歯科検診(3〜6ヶ月ごと)

2. 精度の高い被せ物を選ぶ(セラミックなど)

3. 正しいブラッシング+フロスや歯間ブラシの使用

4. 歯周病ケア

当院では、何もない方でも3ヶ月ごとのクリーニングを実施しております。

また、1年に1回レントゲン写真を撮影して直接見ることのできない歯の根や骨の状態も確認しています。

問題がない時こそ、歯医者に通ってむし歯の予防をすることが大切です。

⸻

まとめ

縁下カリエスは「気づいた時には手遅れ」となりやすい、非常に厄介なむし歯です。

見た目では分かりづらいからこそ、予防と早期発見がカギとなります。

差し歯や被せ物を入れている方は特に注意し、定期検診とセルフケアを怠らないようにしましょう。

院内勉強会

2025年8月3日

こんにちは!歯科医師の飯田です。

今回は、先日行われた院内勉強会の様子をご紹介します。

普段の診療の裏側では、スタッフみんなでこうした学びの時間を持っています。

今回のテーマは2つ。

1つ目は、矯正治療で使われる「インプラントアンカー」についての実習。

2つ目は、「マイクロスコープを使ったケア」と「患者さんへの伝え方」についての研修です。

■矯正用インプラントアンカーの実習🔩

「インプラント」というと、歯を失った時の治療を思い浮かべる方も多いと思いますが、

矯正治療では、小さなネジのような“支え”を一時的に使うことがあります。これが矯正用インプラントアンカーです。

このアンカーを使うことで、動かしたい歯だけを正確にコントロールできるため、治療の効率や仕上がりに大きく関わります。

今回の実習では、

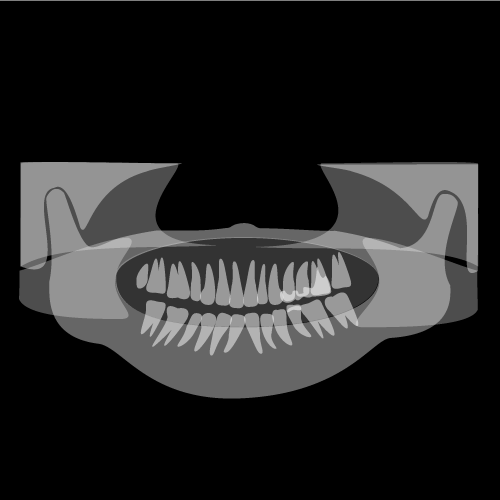

- CT画像で骨や神経の位置を確認

- 埋入位置や角度を安全に決める

- 模型を使って実際に埋入体験

…という流れで、実践的に学びました。

インプラントアンカーを入れている所

実際に入った所

入った後にCTで確認中

📸 写真でもわかるように、

ミスのないよう真剣な表情で取り組んでいます💡

患者さんに安心して受けていただくためにも、

「どんな装置?」「痛みは?」「見た目は?」といったご不安にもきちんとお答えできるよう、私たちも日々トレーニングを重ねています。

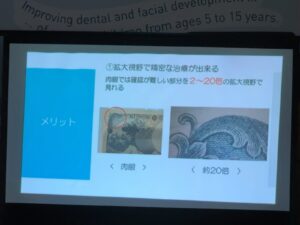

■マイクロスコープ活用と伝え方の研修🔍🗣

後半は、衛生士・TC(トリートメントコーディネーター)チームで、

マイクロスコープの使い方と、患者さんへの説明の工夫について学びました。

マイクロスコープは、最大20倍まで拡大できる歯科用の顕微鏡です。

小さな歯石や炎症、詰め物の劣化など、肉眼では見えにくい部分もはっきり確認できるため、より精密なケアが可能になります。

研修では、

- 使用のコツ(視野確保・ミラー操作など)

- 実際の映像を使った説明の仕方

- 患者さんの「気づき」につながる声かけ

といった、臨床+コミュニケーションの両面から学ぶことができました。

患者さんご自身にお口の中を「見てもらう」ことで、

「自分の歯ってこんな風になってるんだ」と納得が生まれ、

セルフケアへのモチベーションアップにもつながります。

■伝える力も“医療の一部”

今回の研修では、TC(トリートメントコーディネーター)から、

患者さんに治療の選択肢や必要性をどう伝えるかという話もありました。

大切なのは、「ただ説明をする」ではなく「一緒に考える」というスタンス。

治療の内容だけでなく、気持ちにも寄り添った説明をすることが、

信頼関係を深める第一歩になります。

■さいごに

今回の勉強会を通して、

「見えない部分の治療」も「見える化して伝える」ことの大切さを改めて感じました。

これからもスタッフ一同、技術・知識・伝える力をしっかり磨きながら、

皆さまが安心して通える医院づくりを目指してまいります😊

支台歯形成セミナーを受けて来ました!

2025年8月1日

支台歯形成セミナー

ブログを読みに来ていただいた皆さんこんにちは、こんばんは。歯科医師の鈴木です。

今回は美濃焼で有名な岐阜県は多治見市に支台歯形成(しだいしけいせい)セミナーに参加して来ました。

「支台歯形成」とは、歯科治療において、クラウン(被せ物)やブリッジなどの補綴物(ほてつぶつ)を装着するために、土台となる歯を適切な形に削り整える処置のことです。

誤った設計、形成をすることによって以下の弊害が起こる可能性があります。

①被せ物が外れやすくなる

②被せ物が割れやすくなる

③審美的でなくなる

④物が詰まりやすくなったりそれに伴い歯茎に

炎症が起こる

⑤噛み合わせが悪くなる

この事から支台歯形成は、非常に繊細で精密な技術が求められる処置なのです。

これからも患者さんの歯の寿命を最大限に伸ばせられる処置をできるよう精進していきたいと思います。

臨床歯周病学会に行ってきました🪥

2025年7月28日

こんにちは!歯科医師の津田です!

7/26.27に広島県で開催された臨床歯周病学会に行ってきました✈️

原爆ドームの近くの広島国際会議場だったので原爆ドームのまわりも散策しました。

みっちゃんというお店の広島流お好み焼きもいただきました😋

カキフライも食べることができてとても満足でした🦪🤍

さて、学会の内容ですが盛りだくさんで著名な先生だらけの発表でした!

重度歯周病患者さんの歯周病の診査・診断からとても勉強になりました。なんで歯が失われているのか、もともとの咬合の状態はどうだったのか考察していたり、患者さんの生活や今後メインテナンスしやすい口腔内にするために何がベストなのかなどまで考えていたりと、診るべき考えるべきポイントなど学びました。

またさまざまな歯周外科のテクニックを拝見し、きれいなオペの症例だらけで圧倒されましたが、私も歯周外科をして歯周病を治していきたいとモチベーションがとても上がりました💪

一緒に行った衛生士とも歯周外科を一緒にやろうと約束しました!

来月歯周外科のセミナーにも参加予定なので歯周病で悩んでいる患者さまに還元できるよう頑張ります。

最後に尾道ラーメンも食べました🍜

ごちそうさまでした!